なぜ治らないのか ― 別の視点から考える ―

施術で「治りにくい人」には、身体的・心理的・生活習慣的な共通点があります。

ここでは、臨床の現場ではなかなか伝えにくい部分も含め、整理してお伝えします。

【正しい原因を理解できていない(理解できない)】

「歪んでる」「ずれてるから」「ストレス」など、単一の要因だけで考えてしまう傾向があります。しかし、身体の不調は 姿勢・呼吸・生活習慣・心理状態 など、複数の要素が複雑に関係しています。

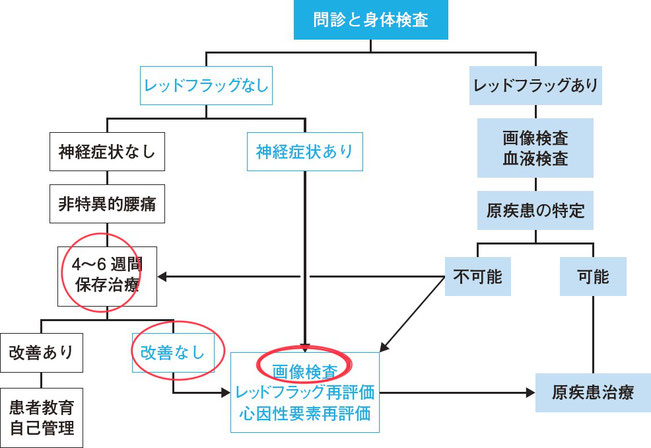

特に、慢性的な痛みがある方ほど、より深い要因(神経・筋肉・靭帯・腱・関節・椎間板・脊柱管・自律神経・内臓など)が関係していることが多いです。

【正しい原因に向き合えていない】

自分の身体の状態や原因に目を向けようとせず、「人任せになっている(依存傾向が強い)」

何か良い方法はないかと、探す気持ちはよくわかりますが、『どこかに行けば治してもらえる』と考えてしまいがちです。

そのような方は、いわゆるドクターショッピング(治療院や病院を転々とする状態)になりやすく、

結果的に、根本的な改善にたどり着けないまま時間だけが過ぎてしまいます。様々な情報や治療方法に触れるうちに、思考や身体が混乱してしまうこともあります。(実際には、少しずつ状態が悪化しているケースも少なくありません。)

さらに、慢性的な不調が続くことで気分が落ち込みや意欲の低下が起こり、場合によってはうつ状態発展することもあります。

【言い訳することが多い】

臨床の現場で感じるのは、「言い訳をしない人」「何事にも積極的に取り組む人」ほど、回復が早い傾向にある。

自分の身体に責任を持ち、主体的かつ前向きに行動できる方は、治る力(自然治癒力) がより高く発揮される印象があります。

(自分でできることに目を向ける姿勢が芽生えたとき、回復のスピードは一気に変わります。)

一方で、他の治療院に継続的に通っているにもかかわらず、

改善が見られないまま「ただ通い続けている」というお話を耳にすることがあります。

そのような場合は、ご自身の主体的な意識や行動が伴っていないために、回復が進みにくいのではないかと感じます。

言い訳が多い人の傾向

・原因を外に求め、自分の行動や習慣を見直そうとしない。

・「時間がない」「忙しい」などを理由にして、身体のケアの優先順位が低くなっている。

・「歯の治療に失敗した」「〇〇院の施術が悪かった」など、何かのせいにしてしまう傾向がある。

(もちろん、実際にそうした原因が全くないわけではありません。

ただ、そこに意識を向けすぎてしまうと、前に進む力が弱まってしまいます。)

・何かに依存はするものの、自分自身では何も行動を起こそうとしない。

(「挑戦」というと大げさに聞こえるかもしれませんが、

小さな成功体験を積み重ねることが回復にはとても大切です。)

・疑い深く、アドバイスをすぐ否定してしまう傾向がある。

→ 疑うこと自体は悪いことではありませんが、“参考にしてみる・まずは試してみる” という姿勢が、回復を大きく左右する場合があります。

ほんの少しでも実際に試してみることで、自分に合う方法を見つけることができます。

やってみなければわからないことも多く、トライアンドエラーを重ね、取捨選択していく姿勢 が何より大切です。

臨床家が本質的にできることは、「治すこと」ではありません。

「治る力を引き出すために導くこと(=コーチング)」なのです。

たとえるなら、競技者のパフォーマンスを高めるためにコーチングを行う場合、

言い訳の多い選手ほど、なかなか前に進むことができず、パフォーマンスの向上が難しいのではないでしょうか。

【神経の感受性が高い】

・交感神経優位の状態が続いており、常に「緊張モード」にある。

・痛みを感じやすく、刺激に過剰反応を起こしやすい(過敏になっている)。

→ 例えるなら、息を止めて力んでいるような状態で、結果として酸素や栄養が不足しやすい。

心理・感情面の特徴

「早く治したい」という焦りや不安が強い

自律神経が興奮し、リラックスできないため、回復機能が十分に働きにくい。その結果、体に「変化を許さない緊張」が残りやすい。

前述にもありますが、「人任せ」になっている(依存傾向が強い)

施術者にすべてを委ね、自分の生活習慣を変えようとしない。「受け身の治療」だけでは一時的な改善にとどまりやすい。

→ 背骨や骨盤を“矯正してもらえば治る”と考えている方も該当します。

回復には、ご自身の能動的な思考と行動が必要になってきます。

ストレスやトラウマが身体反応として残っている

・心理的ストレスが筋緊張や呼吸制限を引き起こし、施術効果を打ち消してしまう(反射的な緊張がある)。

・脳機能が低下し、セロトニンやノルアドレナリンなど、痛みを抑制する神経伝達物質が少ない傾向があり、通常よりも痛みを強く感じやすい。

【生活習慣・環境面の特徴】

睡眠不足・栄養の偏り・脂質の過剰摂取

・損傷組織修復やホルモン分泌が正常に行われず、施術後の回復が遅くなります。

脂質の過剰摂取について

・血液の粘性が高くなり、酸素や栄養の供給が滞りやすい。

・脂肪は炎症を引き起こしやすく、慢性的な痛みやこわばりの原因となることがあります。

・腸内環境が乱れやすく、免疫・自律神経・ホルモンバランスにも悪影響を及ぼす可能性があります。

【睡眠の重要性】

睡眠は「体の修復時間」かつ「脳のリセット時間」です。

眠りの中で成長ホルモンが分泌され、筋肉や関節、内臓の修復が進みます。

睡眠不足が続くと、

・免疫力の低下

・痛みの感受性の上昇

・自律神経の乱れ

・椎間板の負荷が解放されず、常に圧力がかかっているため、損傷しやすくなります。

睡眠は心身の健康を保つためには非常に重要です。

【運動不足、または過剰な運動】

・使わなすぎ(廃用)や使いすぎ(オーバーユース)により、慢性的な筋緊張が生じます。

改善に向けて

「施術 × 自己ケア × 生活習慣の見直し」

軽い運動を取り入れ能動的に過ごすことで、体液循環や神経機能が向上し、神経の興奮が抑えられます。