背骨と骨盤のずれ・歪みについて

「背骨や骨盤がずれているのでは?」とご質問をいただくことがよくあります

【最初に結論をお伝えします】

骨盤の歪みは、誰にでもある程度自然に存在するもので、必要以上に気にする必要はありません。

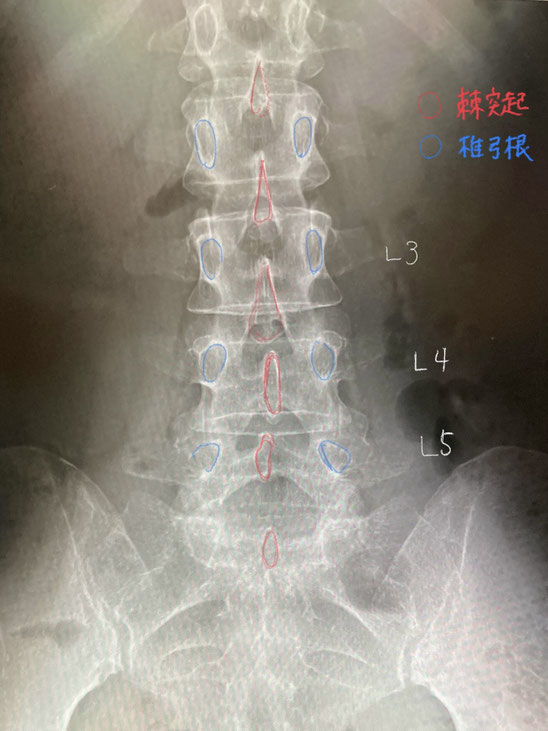

そもそも、背骨の突起(棘突起)は一つひとつが必ずしもまっすぐ並んでいるわけではなく、形がやや不揃いなことも多くあります。そのため、触診だけでは「歪んでいる」と誤解してしまうこともあります。

【誤解が生じやすいポイント】

整体やカイロプラクティックなどで「棘突起の位置がずれている=骨盤や背骨が歪んでいる」と説明されることがあります。

しかし、背骨の突起の位置にはもともと個人差や形の違いがあり、それを“異常”と決めつけてしまうのは誤解につながります。

大切なのは「不揃い=異常」と考えるのではなく、実際の症状(痛み・動きやすさ・しびれなど)とあわせて判断することです。

L5の棘突起(あか)は左に偏位しているように見えますが、これは「ずれ」ではなく、棘突起の個体差によるものと考えられます。なお、椎弓根(あお)の並びは正常。

【歪みを気にしすぎる心理的背景】

・不安が痛みを増幅させる

心理的に「歪んでいる」と思い込みすぎると、不安が強まり、痛みを抑制する力が弱まります。その不安が実際の痛みを増幅させることがあります。

・慢性化につながる

不安や緊張が続くことで、痛みを慢性化させる原因になることもあります。

・コンプレックス商法への注意(不適切な依存)

表現が適切でないかもしれませんが、「歪みがあるから治さないと→ずっと痛む」といった不安をあおる情報や、誤った内容・コンプレックス商法に振り回されないことが大切です。

ちなみに、世界最速のランナーであるウサイン・ボルト選手も、実は側弯症を抱えており、足の長さにも左右差があるそうです。背骨に曲がりがあっても世界一のスプリンターになれるのです。つまり、ずれや歪みがあっても必ずしも大きな問題ではありません。

日常生活での姿勢の癖や体の使い方の偏りが、結果的に背骨や骨盤の歪みにつながることがあります。ただし、こうした歪みは多くの人に見られるごく自然な現象であり、身体に表れる一つの状態です。

言い換えれば、自分自身にとって都合の良い位置を、ある程度カスタマイズして構築しているのです。

ただし、それを「大きな異常ではないか」と過度に意識しすぎてしまうと、不安やストレスが高まりやすくなります。こうした過度の意識は心理的要因(心因性)と関係しており、不安が強まることで痛みや不調を実際以上に感じたり、慢性化につながることがあります(心身相関)。

心因性と身体要因の関わり

骨盤の歪みは、筋肉や関節の働き、日常生活での動作や姿勢習慣といった身体的な要因によって生じます。

ただし「どの程度気になるか」「どう受け止めるか」には、心理的要因(心因性)が大きく関与します。

つまり、歪みそのものは心因性ではありませんが、歪みを過度に意識してしまうことには心因性が深く影響するのです。

必要以上に歪みを気にすることは、不安を強め、痛みの慢性化につながります。大切なのは「歪みを完全になくすこと」ではなく、姿勢や生活習慣を見直しながら、不安にとらわれすぎないことです。

また、過度に不安をあおるような情報に、影響されないことも大切です。安心して取り組める方法を選び、自分に合った正しいケアを選択し続けていきましょう。

考察

歪みは結果や現象であり、歪みが必ずしも痛みを伴うわけではありません。その現象には原因があり、その原因を理解することが重要です。

例えば、動作や姿勢の偏り、不適切な体の使い方、または活動不足による椎間関節の機能低下や固定が挙げられます。

さらに、感覚の低下によって情報が脳に正しく伝わらず、中枢である脳が身体の状態や姿勢を正確に把握できなくなることもあります。

これにより、制御不能な状態になり、器質的な構造変化が神経を刺激したり、疼痛回避のための不適切な姿勢や動作を強いられることが原因となり、結果的に身体が傾いたり、歪んだ感覚を覚えることがあります。

したがって、外部からの力で「ずれ」や「歪み」を矯正するだけでは、根本的な問題の解決にはなりません。

仮に「歪み」があるとしても、多くの場合、それは身体が状況に適応し、最適化している結果と考えるべきでしょう。

この最適化をさらに良くするためには、関節の動きを正常に保つことが重要です。

これにより、歪み、正確には傾きを修正することができます。

歪みやずれを過度に気にしないことが、精神的な安定にとっても良い影響を与えるでしょう。

背骨は24個の椎骨で構成されており、さらに後頭骨や仙骨もあります。各椎骨、後頭骨、仙骨が少しずつ動くことで、全体として滑らかで調和の取れた動きを生み出します。

腰痛が発生する場合、こうした小さな動きが制限され、背骨全体のしなやかさが失われるため、腰に負担がかかるのです。

このように、関節の適切な動きと柔軟性を保つことが、最適な運動機能を得るための鍵となります。

そしてこれにより、長軸方向の荷重を分散し圧力を均等化させて、良い椎間板の状態を保つと共に、神経筋骨格系の問題を解決する助けにもなります。

一般的に身体が歪む要因としては、次のようなことが考えられます。

・動作や姿勢、体の使い方の偏り

・疼痛回避のための姿勢変化

・構造的・物理的な器質的変化や変形

・活動不足による神経・関節機能の低下や固定

・姿勢制御に関わる神経機能の低下

・先天的な異常

骨の「ずれ」と矯正について

骨を他動的に「ずれ」として矯正する場合、以下の要因を十分に理解していないと、かえって身体に強い負担をかけ、症状を悪化させる危険があります。とくに加齢に伴う経年劣化や退行変性は、中高年にとって避けられない変化です。

大切なのは、骨だけを見るのではなく、筋肉・神経・関節の動きや身体全体のバランスを考えた対応を行うことです。

【加齢による組織変化の例】

関節内の主な変化

・グリコサミノグリカンや水分量の低下

関節のクッションの役割をしている成分や水分が減り、

滑らかさや弾力が低下しやすくなります。

・コラーゲン線維どうしの結びつき(分子間架橋)の増加

組織が少しずつ硬くなり、関節の動きが小さく感じられることがあります。

・関節内の癒着や筋肉の短縮

動かす機会が減ることで、関節や周囲の筋肉が硬くなり、

動きにくさや違和感につながることがあります。

軟骨・靭帯・腱の主な変化

・軟骨表面の変化

軟骨の表面に線維脂肪性の組織が付着し、軟骨が薄くなったり、すり減りやすくなることがあります。

・靭帯や結合組織の弾力の低下

靭帯や結合組織は、加齢とともに弾力性が低下し、硬さや動きにくさを感じる。

・靭帯や腱の損傷リスクの増加

組織の柔軟性が低下することで、急な動きや強い負荷が加わった際に、靭帯や腱を傷めやすくなることがあります。

滑膜関節内の変化

・線維脂肪性結合組織の増殖

・滑膜ヒダどうしの癒着

加齢による組織の変化の例

― 滑膜関節の中で起こること ―

滑膜関節(膝・肩・股関節など、よく動く関節)の中でも、年齢とともに次のような変化が起こることがあります。

滑膜関節内の主な変化

・線維脂肪性結合組織の増殖

関節の中に、少し硬めの組織が増え、関節の動きがなめらかでなく感じられることがあります。

・滑膜ヒダどうしの癒着

関節内のヒダ状の部分がくっつきやすくなり、動かしたときに引っかかり感や動きにくさを感じる場合があります。

これらの変化は、加齢や動かす機会の減少によって起こりやすい自然な変化です。必ずしも痛みや大きな障害につながるわけではありません。

関節を守るためには、

・無理のない範囲で動かすこと

・長時間同じ姿勢を続けないこと

・急な動きや強い負荷を避けること

が大切になります。

リスクと注意点

― 矯正を考える前に知っておいてほしいこと ―

年齢を重ねることで起こる関節や軟骨、靭帯などの組織変化は、多くの中高年の方に自然に見られるものです。

こうした変化が進んでいる状態で、身体の状態を十分に考えずに安易な矯正を行ってしまうと、思わぬ負担がかかることがあります。

たとえば、関節内で組織どうしがくっついている(癒着している)場合、無理に動かしたり、強い力を加えたりすることで、軟骨の表面や関節内の組織を傷つけてしまうリスクが生じることがあります。

そのため、矯正や調整を行う際には、今の身体の状態を正しく評価したうえで、慎重に進めることがとても重要です。

「歪み」を治すという考え方について

「歪みを治す」と言われることがありますが、

正確には、身体の傾きや動きの偏りを整えていくことが目的になります。

そのためには、

・ご自身の身体の状態を知ること

・関節が本来の動きをしやすい状態をつくること

・関節・椎間板・骨格に過度な負担をかけない環境を整えること

・日常の姿勢や動き方など、生活習慣を見直すこと

がとても大切です。

一時的に強く矯正することよりも、身体に無理のない方法で、少しずつ整えていくことが、安全、安心、安定につながります。

当院は腰痛に特化しておりますが、スーパーライザーが想像以上に効果を発揮するため、腰以外の症状に対する施術も行い、お身体全体を包括的に診させていただいております。

不定休(おもに火〜木曜日)

予約制 10時30分~不定時(19時頃)

03-3946-3733(電話予約受付)

以下ページ一覧

(順不同)

日々の臨床の中で、「こんなことを伝えたい」「あの時こう説明すれば良かった」と反省したり、様々なことを考えながら書き進めていくうちに、ページ数が増えてしまいました。お時間のある時に、気になる部分を選んで読んでいただけると嬉しいです。

一度で治せる魔法のような施術ではありませんが、誠心誠意、人生がより良い方向へ向かうよう、全力で診させていただきます。

お悩みの症状が改善に向かうことはあっても、悪化することございません。どうぞ安心して、大きな期待と希望を持ってご来院ください。

不定休(おもに火〜木曜日)

予約制 10時30分~不定時(19時頃)

・口は人を励ます言葉や感謝の言葉を伝えるために

・耳は人の言葉を最後まで聴くために

・目は人の良いところを見るために

・手足は人を助けるために

・心は人の痛みがわかるために