腰痛の本質とは何か

腰痛考察20

いつもと様子がおかしい?

CPSS(Cincinnati Prehospital Stroke Scale)

シンシナティ院前脳卒中スケール

腰痛を主訴として来院された患者さんの中に、実際には脳梗塞を発症していたケースがありました。

この方は直前に受診されたかかりつけ医では「特に問題なし」と診断されていました。

しかし、当院での問診・観察・身体所見から、腰痛だけでは説明がつかない点がいくつか認められたため、

脳梗塞の可能性を強く疑いました。

その結果、

改めて病院を受診するよう強くお勧めし、その際には、担当医に対して詳細な検査をしっかり行うよう、明確に依頼することを助言しました。腰痛という訴えの背後に、まったく別の重大な疾患が隠れていることもあるという点を示す、重要なケースです。

精密検査の結果、脳梗塞が見つかり、手術が行われました。幸い軽症で後遺症もなく、現在は日常生活を問題なく送られています。

腰痛や背部痛が主訴であっても、「いつもと様子が違う」と感じた場合には、CPSS(シンシナティ院前脳卒中スケール)を用いたチェックを行ってください。

当院では、どのような症状の方に対しても、少しでも違和感があれば注意深く観察し、必要に応じて医療機関での精密検査をお勧めしています。

【注意すべきポイント】

今までにない急な痛みや左右差を伴う感覚・運動の変化がある場合は要注意。

高血圧・糖尿病・心房細動など、脳梗塞リスクの高い方では軽微な症状でも見逃さないように。

特に 歩行時のふらつきや片側の動作のぎこちなさは見逃されやすい。疲労や加齢と誤認しやすく、注意が必要。

意図せず物を落としてしまう、持っていたものをうまく保持できない場合も、重要なサインのひとつです。

「痛みの強さ」だけで判断せず、いつもとの違いや左右差に目を向けることが、重篤な疾患の早期発見につながります。

1. 顔のゆがみ(Face)

方法:歯を見せるように指示、または笑顔を作ってもらう

正常:顔面が左右対称に動く

異常:一側の動きが乏しい、または全く動かない

2. 上肢挙上(Arm)/ バレー徴候

方法:目を閉じ、両腕を前方に(胸の高さ)挙げて保持してもらう

正常:両腕とも同じ高さを維持できる

異常:片腕が挙がらない、または他方より低く下がる←ここ(検査)が一番わかりやすい

※この検査は左右差がはっきり現れやすく、3項目の中でも特に分かりやすいポイントです。

3. 構音障害(Speech)

方法:会話する・短い文を話してもらう(例:「今日は天気がいいです」)

正常:発音が明瞭で正確

異常:発音が不明瞭、誤った単語を使用、または全く話せない

「早期に対応することで、後遺症を最小限に抑えられる可能性が高まります。少しでもおかしいと思ったら、迷わず行動してください。」

判断の目安

3項目のうち、1つでも異常が見られた場合は、脳卒中の可能性があります。(その他には、目の動きがおかしい)

その際は、できるだけ早く救急要請(119番通報)や専門医の受診につなげることが大切です。

腰痛考察19

姿勢運動制御 — 筋肉の力ではなく、神経の働きが大事

姿勢を保つには体の感覚と耳と目からの情報を正しく組み合わせて、脳が体に伝え、正しく体を動かすことが大切です

姿勢は反射的な神経制御

人間の姿勢は、意識的な筋肉のコントロールだけでなく、脳幹・脊髄・小脳などによる反射的な神経制御によって瞬時に保たれています。また、大脳基底核も運動の開始や不要な筋活動の抑制を通じて、姿勢の調整に関与しています。

姿勢運動制御とは、身体のバランスを保ちながら目的に応じた動作を正確に行うための神経系の働きです。

単に筋肉を動かすだけではなく、足裏や関節、目や耳からの感覚情報を脳や脊髄が統合・処理し、必要な筋肉に正確な運動指令を送ります。これにより、複数の筋肉が協調して働き、安定した姿勢や滑らかな動作が可能になります。

神経の働きが低下すると、筋力があっても反応が遅れたり、必要な筋肉が動かず、逆に不要な筋肉が過剰に働いて疲れやすくなります。

そのため、安定した姿勢を保つには、神経と筋肉の連携(神経と筋肉の協調性)を高めることが重要です。

1. 姿勢制御(Postural Control)

姿勢制御は、重力下で身体を安定させるための働きです

1. 感覚入力

・足裏や関節、筋肉からの固有感覚(筋紡錘、腱紡錘、関節受容器)位置や動きの情報

・内耳からの前庭感覚(回転や傾きの情報)

・目からの視覚情報(空間での位置関係の把握)

2. 感覚情報の神経統合

・脊髄・小脳・脳幹などが、これらの感覚情報を素早く統合・処理し、身体のバランスを保つために適切な運動指令を筋肉へ送ります。

3. 運動制御(Motor Control)

運動制御は、意図した動作を開始・調整・終了する仕組みです。

・運動計画:補足運動野や運動前野が動作の順序や方法を組み立てます。

・運動指令:一次運動野が脊髄を通して筋肉へ信号を送ります。

・修正・微調整:小脳や基底核が動作の滑らかさや正確性を整えます。

4. 姿勢運動制御のポイント

・予測的制御(フィードフォワード)

体は「これから動く」という情報を先に使って、姿勢を安定させる準備をします。

たとえば、重い荷物を持ち上げるとき、実際に腕で持つよりも先に足や腰の筋肉が働いて、体が倒れないように支えてくれるのです。

・フィードバック制御

動作中に外からの力や自分の動作によってバランスが崩れた場合、感覚情報をもとに即座に修正を行います。

例えば、立っているときに体が横に傾いたり、歩行中につまずいたりすると、無意識に足を踏み出して体を支える反応が起こります。

筋肉(筋力)よりも神経の司令(運動出力)が大事な理由

足裏の感覚 → 環境の情報を脳へ伝達 → 脳で情報を統合 → 正確な運動出力 → 姿勢制御

1. 筋肉は“命令”がなければ動けない

筋肉は脳や脊髄からの電気信号(運動指令)を受けて初めて動きます。

指令が不正確だと、いくら筋力を鍛えても姿勢は安定しません。

高齢の方が前傾姿勢になりやすいのは、姿勢制御系の神経機能(脳幹を含む)が加齢により低下し、感覚情報の統合や反射的な姿勢保持の働きが弱まることが一因です。

2. 正しい筋肉を正しい順序・タイミングで動かす必要がある

姿勢や動作は、多くの筋肉が協調して働くことで成り立ちます。

神経系は、どの筋肉をいつ動かすか、どれくらい力を入れるか、そしていつ止めるかを瞬時に判断します。

これが乱れると、必要な筋肉が働かず、不要な筋肉が緊張して効率の悪い動きになります。

3. 環境や状況に応じて“最適化”するのは神経系

暗い場所や滑りやすい床など、条件が変われば動き方も変わります。

神経系は、足裏・関節・目・耳からの感覚情報を統合し、その状況に合わせた指令を筋肉に送ります。

4. 姿勢は常に自動調整されている

立っている間も、筋肉は0.1秒単位で微調整を繰り返します。

この調整は「感覚入力 → 脳・脊髄での統合 → 運動出力」という神経回路で制御されます。

5. 反射的な素早い反応も神経の働き

バランスを崩したときの立て直し(足関節戦略・股関節戦略・ステップ戦略など)は、筋力よりも神経の反応速度とパターン生成能力に依存します。

6. 神経の精度が落ちると

筋力があっても反応が遅れる → 転倒しやすい

必要な筋肉が瞬時に働かない → ふらつく

不要な筋肉まで動員 → 疲れやすくなる

7. 鍛えるべきは神経と筋肉の連携

筋トレだけでなく、足裏感覚の強化、バランス課題、予測的姿勢調整などを組み合わせることで、神経精度と筋力の効果を最大化できます。

最後に

姿勢運動制御は「筋肉の力」だけでは成立しません。

感覚器が情報を集め、神経系がそれを処理して正確な指令を出し、筋肉が協調して動くことで、初めて安定した姿勢と滑らかな動作が可能になります。つまり、筋肉と神経の連携が姿勢や運動にとって重要なのです。

腰痛考察18

筋筋膜の微細損傷 – 急性腰痛

多くのぎっくり腰や急性腰痛は、腰部の筋肉や筋膜に生じた微細損傷が原因と考えられます。

微細損傷とは、肉眼や通常のレントゲンでは確認できず、MRIでも軽度の場合は描出が困難なほど細かいレベルの組織損傷を指します。

このような損傷は、通常数日〜数週間で修復され、症状も改善します。

ですから、ほとんどの場合は心配いりません。不安に感じる方も多いですが、過度に深刻にならないことが賢明です。多くの急性腰痛は、適切に対応すれば自然に回復していくケースが大半です。

主な特徴

・検出が難しい

通常のレントゲンでは描出できず、MRIでも軽度損傷は見つからないことがあります(炎症や浮腫があれば確認可能)。

(ただし、MRI検査は、椎間板の状態を確認するには有用な検査といえます)

・症状の有無はさまざま

軽度であれば無症状のまま経過することもありますが、後に炎症や痛み(遅発性腰痛)を生じる場合もあります。

一方で、損傷は微細でありながら、強い痛みにより寝返りや歩行が困難になるケースもあります。

・蓄積および進行のリスク

慢性的負荷 → 微細損傷の蓄積 → 組織の弱化

小さな損傷が繰り返されることで、将来的に組織変性や大きな断裂へ進行する可能性があります。

背景には椎間板変性などの退行性変化が徐々に進んでいることが多く、早期からの予防や負荷管理が重要です。

発生メカニズム

・急な前屈・伸展、ねじれ動作、重量物の持ち上げ

(予防の観点からいえば、これらの動きを日常生活の中で具体的にイメージすることが大切)

・腰部の筋膜・筋線維にごく小さな断裂(微細損傷)が発生

・傷ついた組織から炎症を起こす物質が出て、腫れや痛みを引き起こす

(炎症性サイトカインやプロスタグランジンが産生・放出され、炎症や浮腫を誘発します。これは体が損傷を修復しようとする際に起こる反応です)

・周囲筋が防御性収縮を起こし、急激な痛みと動作制限が出現

受傷後の経過(一般的な流れ)

・発症直後(数時間〜2日):痛みが最も強く、姿勢変化や動作が困難。炎症・浮腫がピーク。

・数日〜1週間:炎症が徐々に沈静化し、痛み軽減。軽い動作が可能に。

・2〜3週間:損傷組織が修復し、ほぼ日常生活に復帰可能。

あえて何かをしないという選択も大切

無理に動いたり、焦って活動を再開すると、

損傷 → 二次損傷 → 症状長期化 という流れになることがあります。

注意:無計画な行動は再損傷の危険があり、二次損傷によって症状が長引くことも少なくありません。

適切なリハビリと再発予防が重要です。

※痛み止めを服用しての無理な活動はお勧めしません。

組織別の微細損傷例

・筋肉:筋線維の部分的断裂(筋肉痛やスポーツ障害の一因)

・腱・靭帯:コラーゲン線維の部分的なほつれ

・関節軟骨:表面の小さなひび割れや摩耗

・血管:毛細血管や小血管の壁の微細損傷

・神経:軸索や髄鞘の局所的障害(発生はまれだが、この場合は下肢にしびれが出現することが多く、より注意が必要)

筋筋膜性の微細損傷とは

・筋線維や筋膜のごく一部に断裂やほつれ

・画像検査ではほとんど映らない

・受傷直後から炎症性サイトカインやプロスタグランジンが放出され、痛み・こわばりを引き起こす

他の原因も存在

・椎間関節の捻挫

・椎間板線維輪の小裂傷

・靭帯の微細損傷

※ただし、筋筋膜性が圧倒的多数

大事なところなのでもう一度

状態によっては痛みが強く、不安に感じる方も少なくありません。ですが、ほとんどの場合、過度に心配する必要はありません。多くの急性腰痛は、適切に対応すれば自然に回復していくケースが大半です。

腰痛考察17

なぜ、姿勢が悪くなるのか?

一般的に「神経」というと、多くの人は運動神経(筋肉を動かす)や知覚神経(触覚や痛覚などの感覚を伝える)を思い浮かべます。

しかし、実際には姿勢制御に特化した神経系が極めて重要です。

姿勢制御に関わる神経系は、単に「動かす・感じる」にとどまらず、全身のバランス維持や空間定位を担う複合的なネットワークです。

ここでいう「空間定位」とは、姿勢制御やバランス維持において非常に重要な要素であり、簡単にいうと「自分の体が空間の中で、どの位置・向きにあるかを把握する能力」のことです。

姿勢制御に重要な3つの神経系

1.【運動神経】意識的に動かす(錐体路系)

・α運動ニューロン(骨格筋収縮を直接収縮させる指令を出す)

・γ運動ニューロン(筋紡錘の感受性を調整し、筋緊張の微調整に関わる)

姿勢保持や重心移動のための筋活動を出力(錐体外路系や脊髄、前庭反射などの反射回路と連携)

2.【感覚神経】体の情報を感じ取る

・固有感覚(深部感覚):筋紡錘・腱紡錘・関節受容器からの情報

・前庭感覚:内耳で頭部の動き・傾きを感知

・視覚:空間定位と重心制御に必須

これらの感覚入力がなければ、運動神経は正確に働けない

3.【錐体外路系】無意識的な姿勢・筋緊張・動作の滑らかさを調整する(自動的運動制御)

あまり一般には知られていませんが、姿勢制御の主役なのです。

・前庭脊髄路・網様体脊髄路・赤核脊髄路・視蓋脊髄路などで構成

・小脳や脳幹、大脳基底核と連携し、無意識的に姿勢やバランスを調整

随意運動(錐体路)を支え、転倒や姿勢崩れを防ぐ安全装置として働く

なお、この3つの神経系には「左右の情報の交叉」という特徴があります。

1と2の運動神経系・感覚神経系では、多くの経路が脳幹(錐体)で左右が交叉します。

そのため、右脳が左半身を、左脳が右半身を主に制御・感知しています。(これは一般にもよく知られている仕組みです)

一方、3の錐体外路系は、同じ側で働く経路が多く、右脳は右半身、左脳は左半身の姿勢や筋緊張を調整します。

この同側優位の特性によって、つまずきや揺れなどの外乱が起きたときにも、反対側を経由せず即座にその場でバランスを補正できるのです。

錐体外路は経路によって交叉の有無が異なる。特に体幹・姿勢を司る前庭脊髄路や網様体脊髄路は同側優位であるが、赤核脊髄路や視蓋脊髄路は対側支配である。したがって臨床的には、「錐体外路は同側優位の傾向」とされる。

姿勢制御に重要な運動神経

【錐体外路系の解説】(姿勢・筋緊張の自動制御)

赤核脊髄路、前庭脊髄路、網様体脊髄路など、意識的な運動というより、反射や自動的な筋緊張調整に関わる。

錐体外路系は、随意運動を担う錐体路とは異なり、意識せずに行われる運動や姿勢・筋緊張の調整を主な役割としています。

各神経の働き

・前庭脊髄路:内耳の前庭器官からの情報をもとに、体幹や四肢の伸筋を促し、重力に抗して姿勢を保つ。

・網様体脊髄路:脳幹の網様体から全身へ信号を送り、筋緊張を背景で支え、動作の開始や停止を円滑にする。

・赤核脊髄路:上肢や肩周囲の動きに関与し、随意運動の補助や協調動作の滑らかさを保つ。

・視蓋脊髄路:視覚反射による頭頸部を調整。

これらは小脳と密接に連携し、感覚神経からの情報(固有感覚・前庭感覚・視覚)を統合して即座に反応します。

また、同側優位で働くことにより、外乱やバランス崩れに対して、一瞬で筋活動を変化させる「調整装置」として機能します。

言い換えると、錐体外路系は「体の無意識な調整系」であり、私たちが意識して動く前に、すでに姿勢を立て直してくれている存在です。

姿勢制御に重要な感覚神経

【体性感覚】(固有感覚:深部感覚)

・筋紡錘(筋の長さや変化速度を検出)

・腱紡錘(筋の張力を検出)

・関節受容器(関節角度や動きの情報)

→ 動作や姿勢のズレを素早く検出し、脊髄反射や小脳で補正信号を生成します。

【前庭感覚】(平衡感覚)

内耳の半規管(回転運動を検出)

耳石器(直線加速度や傾きを検出)

→ 頭の動きや重力方向を把握し、前庭脊髄路などを介して姿勢筋の働きを調整します。

【視覚】

周囲の景色や床・建物などの水平ラインとの位置関係を利用して体の傾きを検知

→視覚情報が遮断されるとバランス維持が難しくなることからも、その重要性が分かります。

姿勢制御を統合する中枢神経系

脳幹、小脳、大脳皮質、大脳基底核が、感覚神経からの情報と運動神経の出力を統合し、随意運動と無意識的な姿勢保持を同時に調整します。特に、小脳は誤差修正を担い、脳幹は反射的な姿勢保持に強く関与し、大脳基底核は筋緊張や動作の滑らかさを背景でコントロールします。

姿勢が悪くなるのは、筋肉だけの問題ではなく、むしろ神経の問題

「姿勢が悪くなるのは筋肉が弱いから」という説明を耳にすることがあります。

確かに筋力は姿勢を支えるために重要な要素ですが、それだけが原因ではありません。もし筋力が原因なら、筋肉量の少ない子どもや細身の人は、皆すぐに姿勢が崩れてしまうはずです。しかし実際には、筋肉量の少ない子どもでも、しっかりと姿勢を保てる場合が多く見られます。これだけでも、姿勢の維持に神経系が深く関わっていることがわかります。

姿勢は、運動神経・感覚神経・中枢神経系が密接に連携し、全身のバランスを調整することで維持されています。

運動神経の中でも、錐体外路系は無意識のうちに筋緊張やバランスを自動調整し、外乱(つまずき・揺れなど)に対して即時に姿勢を立て直す「安全装置」として機能します。

感覚神経(固有感覚・前庭感覚・視覚)は、体の位置や動き、傾きの情報を正確に脳へ伝えます。

中枢神経系(脳幹・小脳・大脳皮質・大脳基底核)は、感覚情報と運動指令を統合し、随意運動と自動的な姿勢保持を同時に制御します。特に脳幹と小脳は、姿勢制御の要となる中枢です。

これらのうち、特に中枢神経系と錐体外路系は、筋肉が動く前に姿勢やバランスを整える重要な役割を担っています。

そのため、どれか一つでも機能が低下すると、筋力が十分にあっても正しい姿勢は維持できません。

つまり、姿勢の悪化は「筋力不足」だけでなく、中枢神経系や錐体外路系を含む神経ネットワークにおける情報処理・統合の乱れによっても引き起こされるのです。

錐体外路系を活性化するには、ハイキング・山歩きがおすすめ

【山歩きで錐体外路系が活性化される理由】

山道は平坦な道と違って、以下の要素が同時に刺激になります。

・不整地(足元の安定しない場所)でのバランス調整

岩や斜面など変化のある足場では、姿勢反射や自動歩行パターン(脳が細かく命令を出さなくても、脊髄や脳幹レベルで歩行動作が自動的にリズミカルに発生する仕組み)が頻繁に働きます。

このとき、小脳や前庭系と協調しながら、錐体外路系が常に微調整を行います。

・速度・リズムの変化

坂や段差で歩幅や速度が変動し、動作を滑らかに保つ働きが必要。

この変化をスムーズに行うのも錐体外路系の役割です。

・全身の協調運動

腕や上半身のバランス保持(ストック使用や腕の振り)や視覚・前庭感覚の連携が求められます。

・感覚統合のトレーニング

視覚(地形の把握)、固有感覚(足裏や筋肉の伸び縮み)、前庭感覚(傾き・回転)が同時に情報として入ります。

錐体外路系はこれらの情報を素早く統合して出力します。

山歩きは、姿勢保持・無意識的な運動調整・感覚統合を同時に刺激し、全身の良いストレッチにもなる運動です。

錐体外路系の自然なトレーニングとなり、大脳皮質の運動制御機能や、大脳基底核を介した錐体外路系の働きが自然に高まります。

また、足の位置やコースの選択によって前頭葉が活性化します。さらに、「自分がどこにいるのか」「無事に帰って来られるように」と、場所を記憶するために海馬が働きます。そして、適度な負荷やストレスのあとに達成感という報酬が得られることで、脳がリセットされ、気分や集中力が回復します。

腰椎考察16

年代と椎間板の変性状態

残念ながら、椎間板は加齢とともに変性が進行します。以下に、その大まかな傾向を解説します。

年代別 椎間板の変性傾向

〜10代後半

含水率が非常に高く、髄核はやわらかく弾力のあるゲル状(押すとしっかり反発し、ゆっくり戻る弾力性の高いゼリーのような状態)。

弾力性は最大で、衝撃吸収能力が高い。

20代後半〜30代

含水率やプロテオグリカン量がわずかに減少し始めます。

多くは無症状で、機能的な問題はほとんどありません。(ただし、20代であっても椎間板変性が大きく進行している場合があり、アメリカ神経放射線学会誌(AJNR)に掲載された論文によると、30代の52%に椎間板の退行変性が認められたというデータがあります。下の図表参照)

40代以降

個人差が大きいが、変性の兆候(含水率の低下・弾力性の減少)がはっきりしやすくなる。

腰のこわばりや軽い腰痛などを感じる人が増える。

50代

含水率・プロテオグリカンがさらに減少し、髄核はやや線維質に近づく。

線維輪の小さな亀裂や変形が見られることがある。

負担のかかる動作で腰痛や坐骨神経痛を発症するケースも増加。

60代以降

髄核の含水率は低下して硬化し、線維輪の変性も進行します。

椎間板の高さが低下し、骨棘形成や脊柱管狭窄のリスクが高まります。

そのため、長時間の立位や歩行で腰や下肢の症状が出やすくなります。

※少数ではありますが、30代程度の健康的な椎間板を保っている方もいます。

プロテオグリカンとは、タンパク質に糖鎖(グリコサミノグリカン)が結合した分子で、水分をたっぷり保持します。

その性質により、軟骨や皮膚などの結合組織に弾力と潤いを与えています。

| 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | 70歳 | 80歳 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 椎間板変性 | 37% | 52% | 68% | 80% | 88% | 93% | 96% |

| ブラックディスク(信号低下) | 17% | 33% | 54% | 73% | 86% | 94% | 97% |

| 椎間板高低下 | 24% | 34% | 45% | 56% | 67% | 76% | 84% |

| 椎間板膨隆(bulge) | 30% | 40% | 50% | 60% | 69% | 77% | 84% |

| 椎間板突出(protrusion) | 29% | 31% | 33% | 36% | 38% | 40% | 43% |

| 線維輪裂隙(annular fissure) | 19% | 20% | 22% | 23% | 25% | 27% | 29% |

| 椎間関節変性 | 4% | 9% | 18% | 32% | 50% | 69% | 83% |

| すべり症 | 3% | 5% | 8% | 14% | 23% | 35% | 50% |

出典:Brinjikji W, et al., AJNR 2015;36(4):811–816(無症状者3110例の年代別推定有病率)

椎間板変性の時間的変化

椎間板は、柔らかく水分を多く含んだクッション状の組織から、次第に乾燥して硬く、損傷を受けやすい組織へと変化していきます。

正常期

髄核は透明感のあるゼリー状で、水分を豊富に含み(約80%)、プロテオグリカンが網のように水を抱え込み、弾力を保っている。

コラーゲン線維は規則正しく並び、線維輪はしなやかで、終板は薄く透過性が高い。

この時は、まさに「理想的なクッション状態」

・水分が豊富

髄核の約80%が水分で満たされ、押されてもすぐ元に戻る弾力を持つ。

・プロテオグリカンの網目構造

グリコサミノグリカンの鎖が水を強く抱え込み、内部をぷるぷるに保つ。

・コラーゲン線維の規則配列

線維輪のコラーゲン線維がきれいに並び、強度と柔軟性を両立。

・終板の透過性が高い

栄養や老廃物の出入りがスムーズで、代謝バランスが保たれる。

正常期の椎間板は、衝撃吸収・柔軟性・安定性のすべてが最大限発揮された健康状態。

変性初期

長年の荷重や微細損傷により、プロテオグリカンの量がわずかに減少。

水分保持力が弱まり、髄核は少し乾いた質感になる。

コラーゲンの配列に乱れが生じ、線維輪の外層に微小な亀裂が散見される。

まだ弾力は残っており、症状は出ないことが多い。

・水分量のわずかな低下

髄核が少し乾きはじめ、ゼリー感がやや減っている。

・プロテオグリカンの軽度減少

水をつなぎ止める力が弱まり、水分保持力が低下。

・コラーゲン線維の乱れ

線維輪の配列が部分的に崩れ、しなやかさが少し落ちる。

・微小な亀裂の出現

線維輪の外側に髪の毛ほどの細い裂け目が点在。

・機能的にはまだ有効

弾力や衝撃吸収力は保たれており、症状はほぼ出ない。

イメージ

・新しいクッションだけど、内部のスポンジの一部が少しヘタリ始めた状態。

・普段使いでは問題なく使えるが、耐久性はほんの少し落ちてきている。

つまり、初期変性は見た目は健康そうでも、顕微鏡レベルでは変化が始まっている静かな変化期です。

変性中期

プロテオグリカンがさらに減り、髄核の含水率は60%台に低下。

Ⅱ型コラーゲン(圧縮に強く、水分保持に適した弾力性がある)が減り、Ⅰ型コラーゲン(引っ張りや裂けに強く、硬い線維を作る)が増加することで、髄核はゼリー状から線維質へと性質を変える。

線維輪の亀裂は深くなり、髄核物質が外層へ押し出されやすい状態になる。

終板は厚く硬くなり、栄養の拡散効率が落ちる。

・水分量の顕著な低下

髄核の含水率は60%台まで落ち、柔らかさよりも硬さが勝ってくる。

・プロテオグリカンの大幅減少

水を保持する能力がさらに低下し、乾燥傾向が加速。

・コラーゲン構成の変化

弾力性のあるⅡ型コラーゲンが減り、硬くて強度重視のⅠ型が増える → 髄核が線維化。

・線維輪の亀裂の進行

亀裂が深く広がり、髄核の一部が外へ押し出されやすくなる(膨隆やヘルニアのリスク上昇)。

・終板の硬化と栄養供給低下

終板が厚く硬くなり、栄養や老廃物の拡散が鈍る → 修復能力の低下。

イメージ

・柔らかいゼリー入りクッションが、中身のゼリーを失って「乾いた線維の塊」に近づき、表面のカバーも所々裂けて、中身がはみ出しかけている状態。

つまり中期変性は、機能低下と構造破綻の両方が進み、外から見えない損傷が蓄積している時期です。

変性後期

髄核の水分は40〜50%台まで低下し、もはや弾力は失われ、乾いた繊維の塊に近い。

コラーゲンは硬く脆くなり、糖化最終産物(AGEs)が沈着して黄褐色を帯びる。

線維輪や終板にはカルシウムが点在し、局所的に石のような硬さになる。

脂質滴が沈着することもあり、組織は本来の柔軟さを完全に失う。

この頃には、椎間板全体が「水を含んだクッション」から「硬化した混成組織」へと姿を変えている。

・極端な水分減少

髄核の含水率は40〜50%台まで低下し、押してもほとんど変形しない乾いた塊。水分を保持できず乾燥状態。

・コラーゲンの硬化・脆化

架橋が増えて硬くなる一方、しなやかさを失って割れやすくなる。

・AGEs(糖化最終産物)の沈着

コラーゲンが糖化され、黄褐色に変色し、化学的にも分解されにくい。外から来た糖がコラーゲンに結合し、時間とともに茶色く硬い物質(糖化最終産物)に変化。「白い糖が茶色くこげ固まった」イメージ。

・石灰化

線維輪や終板にカルシウム塩が沈着し、局所的に骨のような硬さ。

・脂質沈着

一部に脂質滴が沈着し、組織構造が不均一に。

・柔軟性の完全喪失

弾性線維の機能が失われ、硬化・脆弱化した混成組織に変性する。

ふわふわのジェルクッションが乾いて硬くなり、部分的に硬化して滑らかさを失った状態です。

この段階では、椎間板は本来のクッション機能を果たせず、衝撃を吸収するどころか、その力を周囲の骨や関節に直接伝えてしまいます。

さらに変性が進行すると、椎間板の高さが低下し、骨同士が接近してこすれ合い、骨棘形成や脊柱管狭窄などの変性疾患を引き起こしやすくなります。

腰痛考察15

腰痛のレッドフラッグ(Red Flags)

レッドフラッグとは、重大な疾患(命に関わる可能性のあるもの)を示唆する警告サインを指します。

これらのサインがみられる場合は、単なる筋・骨格系の腰痛(筋筋膜性腰痛や、いわゆる非特異的腰痛)ではなく、緊急の精密検査や専門医による対応が必要となる可能性があります。

※「非特異的腰痛」とは、明確な原因疾患が特定できない腰痛のことを指します。

主なレッドフラッグ

【感染症】

発熱、悪寒、夜間の発汗、原因不明の体重減少など / 脊椎感染(脊椎炎、椎体炎、化膿性脊椎炎)を示唆する可能性がある。

【腫瘍】

がんの既往歴、体重減少、夜間痛、安静時にも持続する痛みがある場合は、転移性脊椎腫瘍や原発性脊椎腫瘍を疑う。

【骨折】

高齢者、骨粗鬆症の既往があり、外傷歴(特に軽微でも)/ 圧迫骨折、外傷性骨折の可能性がある。

【神経の問題】

両側性の下肢のしびれ、筋力低下、膀胱直腸障害、会陰部の痺れや感覚異常がある場合は、馬尾症候群を考慮する。

【血管の問題】

動脈瘤の既往があり、拍動性の腹痛や腹部に拍動性腫瘤を触知する場合は、腹部大動脈瘤の破裂を疑う。

具体的に注意すべき症状

・安静にしても治らない・夜間に悪化する痛み

・発熱や寒気、体重減少

・尿や便が出にくい/漏れる(膀胱直腸障害)

・足のしびれが両側に広がる

・転倒・事故などによる外傷歴

・50歳以上または20歳未満で初発の腰痛

・ステロイド使用歴、免疫不全状態(免疫機能が低下している)

プレドニンなどのステロイドは免疫を抑制し、感染症のリスクを高め、骨を弱くしやすく(骨粗鬆症)、軽い衝撃でも圧迫骨折を起こしやすくなる。

これらのレッドフラグがあるからといって必ず重大疾患があるとは限りませんが、存在する場合は速やかに画像検査(MRIやCTなど)や血液検査を考慮し、早期診断・早期治療につなげることが大切です。

【身体のレッドフラッグ】

1. 腰痛

発熱・悪寒はありますか? 脊椎感染(化膿性脊椎炎など)

最近、体重が減っていませんか? 悪性腫瘍(転移性脊椎腫瘍)

尿や便が出にくい・漏れることは? 馬尾症候群

転倒や外傷はありましたか? 圧迫骨折、骨折

癌の治療歴はありますか? 転移の可能性

2. 頭痛

急にバットで殴られたような痛み? くも膜下出血

首が硬い・熱がある? 髄膜炎

片側のこめかみがズキズキする? 側頭動脈炎(高齢者)

視力が落ちた、物が二重に見える? 頭蓋内腫瘍、高血圧性緊急症

3. 胸痛

冷や汗を伴う強い胸の圧迫感? 心筋梗塞

背中まで突き抜けるような痛み? 大動脈解離

呼吸で痛みが悪化する? 肋膜炎、肺塞栓

4. めまい

立ち上がった時ではなく突然発症? 脳幹・小脳梗塞

ろれつが回らない・手足に力が入らない? 脳卒中

5. 倦怠感・体重減少

最近急に痩せてきていませんか? 悪性腫瘍、結核

食欲や気分はどうですか? うつ病、慢性疾患

微熱や夜間の発汗は? 感染症(結核など)、悪性リンパ腫

6. 発熱

3週間以上続いている? 不明熱(感染症、悪性腫瘍、自己免疫疾患)

体のどこかに痛み・腫れ・膿などは? 局所感染、脊椎炎、関節炎

7. 神経症状(しびれ・麻痺)

急に片側の手足が動かない・しびれる? 脳梗塞

両足がしびれて尿が出にくい? 馬尾症候群

頸を動かすとしびれが悪化する? 頚髄症、脊椎疾患

身体症状に現れるレッドフラッグとは、重大な疾患が潜んでいる可能性を示唆する警告サインのことを指します。

単なる一時的な不調とは異なり、これらのサインが見られる場合には、速やかな精密検査や専門的な評価が必要となる可能性があります。

腰痛考察14

椎間板の構造/ 形態変化について

[経年劣化/退行変性による椎間板の変化]

・髄核の水分が徐々に失われる(脱水傾向)

・線維輪の柔軟性や弾力が低下する

・線維輪に亀裂や断裂(放射状)、空洞がみられるようになる

・髄核や線維輪の組織構造が変化し、性質が変わってくる

・椎間板が全体的にふくらみを帯びる(膨隆)

・厚みが減って平たくなる(扁平化)

・椎間板の隙間(椎間板腔)が狭くなる

・椎体の縁部分の骨が硬くなる(骨硬化)

・椎体辺縁に骨のトゲのような変化(骨棘)が生じる

脱水 → 弾力性の低下 → 亀裂や膨隆(ふくらみ)の発生 → 椎間板の扁平化 → 椎体間の狭小化 → 骨の硬化(折れやすくなる)→ 変形し骨棘が形成される

[初期〜若年期における変化の簡単な流れ]

線維輪亀裂

↓

髄核の進入

↓

侵害受容器の刺激

↓

炎症反応・痛み(椎間板性疼痛)

[病態生理 / 機能的・生理的異常]

・線維輪の断裂により周囲に炎症を引き起こす物質(炎症性サイトカイン)が出てきて痛みが発生。

・髄核が飛び出して神経を刺激・圧排し、炎症を引き起こすことで、過剰な刺激が脳に伝わりやすくなり、痛みに敏感な状態になる。(中枢性感作)

・椎間板が劣化、消耗、萎縮して、背骨の間のスペースが狭くなると、背骨の後ろ側にある関節(椎間関節)に負担がかかりやすくなり、変性や炎症が進行。

・骨棘が神経を刺激することで、神経の絞扼や慢性炎症が生じ、やがて運動麻痺や感覚障害などの神経症状を引き起こすことがあります。

[組織学的変化]

・肉芽組織

傷ついた組織の修復過程でできる新しい組織。柔らかく、血管が豊富で、治癒の土台になる。

・血管新生

ダメージを受けた部位において、新たな毛細血管が形成される現象。これにより酸素や栄養が供給され、組織の回復が促進される。

ただし、この新しく形成された血管や神経が、慢性的な痛みの発生源となる可能性があると考えられている。

・炎症細胞の浸潤

白血球などの炎症に関わる細胞が、損傷部位に集まってくる。異物の除去や修復を助けるが、過剰になると慢性炎症の原因になる。

・線維化が不十分な治癒途中の瘢痕組織

本来はしっかりとコラーゲンなどで固まって修復されるべきところが、柔らかく未熟なまま残っている状態。痛みや炎症が長引く原因になる。

[線維輪の亀裂から髄核が侵入し、侵害受容器を刺激して痛みが発生するという病態の流れ]

・線維輪に亀裂が入る

椎間板の外側にある線維輪に、加齢や機械的ストレス負荷によって細かい亀裂(放射状または同心円状)が入る。

・髄核が亀裂の中に入り込む

本来、中心にあるゼリー状の髄核が、その亀裂のすき間に押し出されて侵入する。

・神経を感じ取るセンサー(侵害受容器)に触れる

線維輪の外側には、痛みを感じる神経(侵害受容器)が多く存在し、そこに髄核が入り込むことで、物理的刺激や炎症反応が起こり、その刺激が痛みとして感じられる。結果として、鋭い痛みや慢性的な腰痛が生じ、明らかなヘルニアがなくてもHIZ(高信号領域)などがMRIで確認されるケースがある。

[まとめ]

椎間板は、中心の髄核とその周囲を取り巻く線維輪からなる構造で、加齢や繰り返しの負荷によって経年劣化的な変性が進行します。

主な構造変化として、髄核の水分減少(脱水)、線維輪の弾力性低下、亀裂や断裂、さらには椎間板の扁平化や膨隆、椎間板腔の狭小化、椎体辺縁の骨硬化や骨棘形成などが挙げられます。

このような構造変化は、やがて病態生理的な異常につながります。たとえば、線維輪の亀裂から髄核が侵入すると、痛みを感知する神経(侵害受容器)を刺激し、炎症性サイトカインが放出されることで痛みが引き起こされます。

また、髄核が突出して神経を圧排すると、神経が腫れたり過敏になり、中枢神経系にも影響が及ぶことがあります(中枢性感作)。さらに、椎間板腔の狭小化により椎間関節に過度な負荷がかかり、関節の変性や炎症が進行。骨棘が神経を刺激することで、神経絞扼や慢性的な炎症を引き起こすこともあります。

組織学的には、損傷部位では肉芽組織が形成され、新たな血管(血管新生)や炎症細胞の浸潤が見られます。

血管新生は修復に重要な役割を果たしますが、新たな神経線維の侵入を伴うことで慢性的な痛みの原因となる場合があります。また、線維化が不十分な未熟な瘢痕組織が残存すると、炎症や疼痛が長期化する要因となります。

特に、線維輪の亀裂 → 髄核の進入 → 侵害受容器の刺激 → 炎症・疼痛 という一連の流れは、椎間板性疼痛の代表的なメカニズムであり、明らかなヘルニアがない場合でも、MRIでHIZ(高信号領域)として確認されることがあります。

このように、椎間板の退行変性は構造的な変化にとどまらず、疼痛や機能障害を引き起こす病態生理・組織学的異常へと連鎖的に波及していく点が重要です。

[メッセージ]

将来的に、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などの退行変性疾患に苦しむことなく、健康的に歳を重ねていけるようにすることが、私の一番の願いです。

残念ながら、加齢による変化は誰にでも訪れます。人の身体は一生使える「新品」ではなく、時間とともに摩耗し、劣化し、少しずつ退行変性が進んでいく“消耗品”のような側面を持っています。これまで、多くの患者さんがその変化によって苦しむ姿を見てきました。

同じような思いを、これからの皆さんにはさせたくありません。そうならないためにも、日々の身体的な生活習慣を見直し、未然に防ぐ意識がとても大切です。

追伸

先ほど、金子賢さんに関するヤフーニュースを拝見しました。

腰痛椎間板症慢性腰痛と診断されたとのことで、レントゲン画像も拝見しましたが、椎体の変形がかなり進行している様子が見受けられました。おそらく、長年にわたるボディビル関連のトレーニングが、少なからず影響しているのではないかと思われます。もちろん、ボディビルそのものを否定する意図はありませんが、ウエイトトレーニングを好む方は、椎間板の変性や変形の進行が比較的早い印象があります。

同様の症状に悩む方は、実は少なくないのではと思います。

僭越ではございますが、私のメッセージが少しでもお役に立てば幸いです。

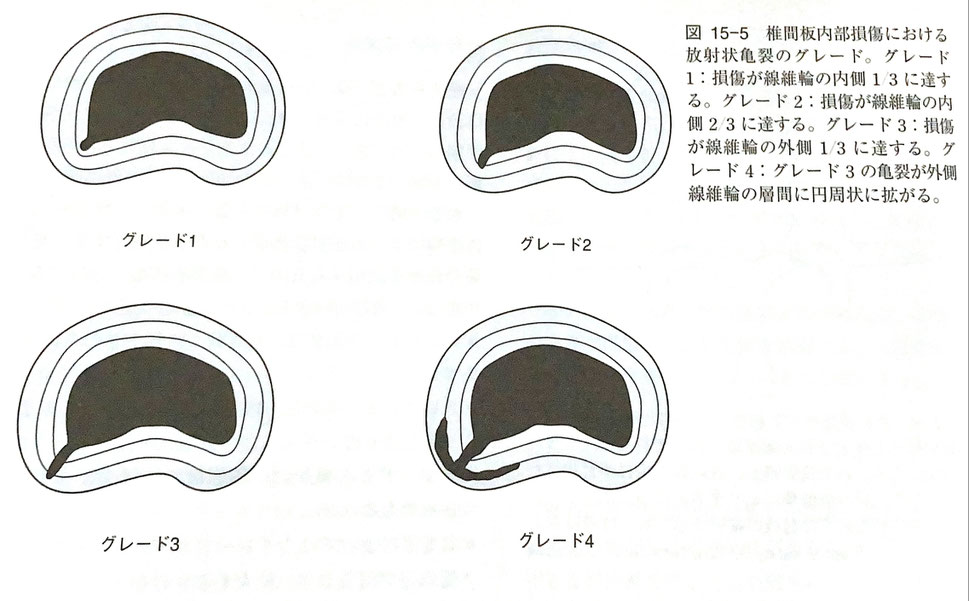

【椎間板損傷具合の図】

腰椎・骨盤領域の臨床解剖学 エルビア・ジャパンより引用

腰痛考察13

硬い関節はなぜ痛みやすいのか?

硬く可動域の少ない、制限されている関節(柔軟性を欠いた関節)は、痛みを感じやすくなる傾向があります。その主な要因を整理しました。

主な要因として

1.滑走性の低下

関節周囲の筋膜、靱帯、関節包が硬くなると、組織間の滑走が妨げられ、動作時に「引っかかり」や「摩擦」が生じやすくなります。これが微細損傷、炎症や痛みを引き起こす原因になる。

2.関節内圧やストレスの偏り

関節の可動域が制限されると、正常な動作パターンが崩れ、特定の関節面に過度な圧力や剪断ストレスが集中します。その結果、軟骨や滑膜、関節包に存在する侵害受容器が刺激され、痛みが生じやすくなります。さらに、こうした状態が持続することで、将来的には関節の摩耗や変形といったリスクも懸念されます。

3.循環障害(虚血)

硬くなった関節やその周囲組織では血流が低下しやすく、代謝産物(例:ブラジキニン、プロスタグランジンなどの発痛物質)が局所に蓄積。これが痛みの増悪要因となる。

4.神経過敏(中枢性感作・末梢神経の興奮)

関節の硬さや可動制限が長期にわたると、侵害受容器の感受性が亢進し、わずかな刺激でも強い痛みを感じるようになる。

線維筋痛症のように、軽微な刺激にも過敏に反応してしまうケースも少なくありません。

5. 運動制御の低下

関節に豊富に存在する感覚受容器からの刺激が減少すると、脳への情報伝達が不十分となり、身体の正確な状態(姿勢など)を把握しにくくなります。その結果、動作の協調性が失われ、適切な運動出力が困難になります。

[生理的過程]

可動域制限・関節の硬さ

↓

動かすと痛いため不使用・不活動

↓

筋力低下・滑走性のさらなる低下

↓

循環障害・痛みの増悪

↓

さらに動かさなくなる

[炎症・虚血・滑走不全の連鎖]

虚血・炎症・組織損傷

↓

筋収縮異常(防御性収縮・持続的緊張)

↓

発痛物質(プロスタグランジン・ブラジキニン等)の停滞

↓

滑走不全(筋膜・筋間の癒着、可動制限)

↓

局所機能の低下・疼痛

【関節運動による効果・メリット】

・栄養供給・老廃物排出の促進

・椎間関節の受容器刺激による運動・知覚・自律神経の調整

・荷重分散・衝撃吸収の向上

・脳脊髄液の還流促進

・神経興奮の抑制、抗炎症、局所循環の改善、線維芽細胞の活性化

滑走不全を改善

筋膜・関節包・筋肉間の滑りが悪くなることで、摩擦や炎症が生じやすくなることを防ぐ。

栄養と排泄

関節運動は滑液の循環を促し、軟骨への栄養供給・老廃物の排出を助ける。

神経の活性化・調整

椎間関節周囲の受容器により、運動制御・感覚調整・自律神経機能が整い調和。

正確な感覚情報が脳に伝わり、脳内で情報を統合されることで、適切な運動出力が得られる。

力の分散

可動域が広がることで、関節への衝撃が分散され、局所的な負担が軽減。

脳脊髄液の循環

特に脊柱の可動性改善は、くも膜下腔のポンプ作用を通じて脳脊髄液の還流を促進。

脳老廃物浄化除去。

生理学的効果

運動によって一時的に交感神経が活性化し、その後に過剰な興奮が鎮まり、副交感神経が優位になることで、過剰な興奮が抑えられ、自律神経のバランスが整う。

結論として

関節機能の回復は、疼痛の軽減と身体機能の向上につながります。

神経、関節、筋肉、血管と組織に栄養供給し、栄養循環代謝が向上するのです。

関節を適切に動かすことで、痛みの悪循環を断ち切ることができ、より良い運動パフォーマンスと生活の質が得られます。

腰痛考察12

腰に痛みがないのに、足が痛む

これは、足そのものが原因ではなく、腰からの神経が関わっているケースが多い。

腰椎の周囲で炎症が起こると、プロスタグランジンなどの炎症物質が放出され、神経根が化学的に刺激されます。その結果、この刺激が腰ではなく足の痛みやしびれとして感じられるのです。

椎間板変性・ヘルニア・脊柱管狭窄症・腰椎すべり症などによる

神経周囲組織炎症

↓

神経刺激の異常 or 圧迫

↓

筋線維への異常信号伝達

↓

不随意な収縮・こわばり

↓

筋肉を「動かさないで」というブレーキ反応(防御性筋緊張)

↓

血流低下・酸素不足

↓

さらに緊張・痛みが悪化

椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症が原因で、腰そのものには痛みがなく、お尻や足に痛みやしびれが出る。

その背景には、神経と筋肉の深いつながり、そして緊張の裏で無意識的に働く防御反応(筋緊張によるブレーキ)が関係しています。

では、ヘルニアや狭窄症があると、なぜ太ももやふくらはぎがこわばるのでしょうか。

腰痛や神経のトラブルを抱えた方の多くが、このような筋肉のこわばりや緊張を感じた経験があるのではないでしょうか。

それは単なる筋疲労とは異なり、じわじわとした張りや、動かすと引っ張られるような不快感として現れます。

このように「腰に痛みがないのに足に症状が出る原因」は、神経と筋肉の密接な関係が深く関わっているのです。

[神経と筋肉の密接な関係]

神経と筋肉は密接につながっており、一本一本の筋線維には神経がシナプス(神経筋接合部)を介して接続しています。そこから神経信号が伝わることで、筋肉は収縮します。

神経は「動け」という命令を伝えるだけでなく、筋肉の健康を維持するために常にその状態をモニタリングし、適切な緊張を保つとともに、栄養的な役割も担っています。

そのため、神経からの刺激が減ると、筋肉は徐々に伸張性・柔軟性・弾力性が低下し、やがて萎縮する場合もあります。

最終的には、筋肉が本来の機能を果たせなくなってしまいます。

また、ヘルニアや脊柱管狭窄症などで神経が圧迫されると、神経は本来のスムーズな信号を出せなくなり、誤った命令や、断続的な刺激を送ってしまい、その結果、筋肉に無駄な緊張が持続することがあります (このことは自覚しにくい)。

【痛みと防御反応】

原因は腰にあるにもかかわらず、足に症状が現れている場合、それはあまり良好な状態とは言えません。

しかし、このような状態であっても、ご本人が自覚することは難しいのが現実です。

これは、身体が「これ以上悪化させないように」と無意識に筋肉を緊張させ、動きを制限しようとする防御反応(防御性筋緊張)によるものです。

この反応は、神経と筋肉の協調によって起こり、本人の意思とは無関係に働きます。無理に動かそうとすると、かえって症状が悪化する場合もあります。

【悪循環:緊張と血流障害】

筋肉が緊張すると血流が悪くなり、酸素が不足したり老廃物がたまりやすくなります。

その結果、筋肉のこわばりはさらに強まり、やがて筋肉や靭帯、腱を傷めてしまうこともあります。

こうして「痛み → 緊張 → 血流障害 → さらなる痛み」という悪循環に陥ってしまうのです。ただし、この場合の損傷は微細損傷であることが多く、症状は比較的軽いケースがほとんどです。そのため、単なる筋疲労と誤解され、正しい対応が遅れてしまうことも少なくありません。

【身体のサインに耳を傾ける】

このように、筋肉の張りやこわばりは単なる「筋肉の問題」ではなく、神経との連携異常によって引き起こされる身体の防御反応です。

身体は私たちが思っている以上に賢く、「今は動かすべきでない」というサインを出すことがあります。

大切なのは、そのサインを見逃さず、「なぜ痛むのか」「なぜ張っているのか」に目を向けることです。

それが、体の正しく向き合う上で大切なことだと思います。

【椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症における病変部位と症状の関係】

椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症においては、病変が脊柱管のどの部位に生じるかによって、現れる症状の種類や範囲が異なる。

特に、「中心部」と「外側部」のいずれに病変があるかは、臨床症状の鑑別において重要な指標となる。

中心部(正中部)に病変がある場合は、主に硬膜や馬尾神経全体が圧迫されることが多く、これにより鈍く重い腰痛や殿部の違和感といった局所的な痛みが出現しやすい。

また、下肢への放散痛は比較的少なく、あっても両側性で軽度なことが多い。

このタイプの痛みは、MRIなどの画像診断がなければ、筋筋膜性腰痛との判別がしにくい場合もある。

一方、外側部に病変がある場合は、神経根(L4、L5、S1など)が圧迫されるため、坐骨神経痛や下肢のしびれ・鋭い痛みといった神経根症状が現れやすい。

これらの症状は一般に片側性で、太もも、ふくらはぎ、足先などに沿って放散する。

腰の痛みより、足の痛みを訴える場合は、比較的病変を推測しやすい。

このように、病変の位置によって症状の性質が異なるため、問診による症状の分布と性質の的確な把握は、正確な診断および施術方針の決定において重要なのです。

【椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症:病変の場所と症状の違い】

椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症では、神経のどの部分が押されているかによって、出てくる症状が変わります。大きく分けると「中心部」と「外側部」の2つのタイプがあります。

中心部にある場合

・腰の奥の「神経の袋(硬膜や馬尾神経)」が圧迫されやすい

・腰やおしりの重だるさ、違和感が出やすい

・足の痛みは少なめで、出ても両足に軽く出る程度

・筋肉の疲れや張りからくる腰痛と区別がつきにくいこともあります

外側部にある場合

・足へ伸びていく「神経の根元」が圧迫される

・坐骨神経痛(お尻〜足にかけてのしびれや鋭い痛み)が出やすい

・多くは片側だけに出て、太もも・ふくらはぎ・足先へと広がる

腰よりも足の痛みを強く感じるのが特徴です

最後に

「腰やお尻が重い」 → 中心部の病変の可能性

(筋筋膜性腰痛に似ているため、発見が遅れるケースがある点には注意が必要です)

「足に強い痛みやしびれがある」 → 外側部の病変の可能性

このように症状の出方を詳しく確認することで、病変の部位をある程度推測でき、検査や加療方針を立てやすくなります。

腰椎の神経は椎間板や関節の周囲の多数存在しています。そこに炎症や腫れが起こると神経が刺激され化学な反応が生じます。神経は腰から足へと電線のようにつながっているため、化学的炎症などによる神経刺激の信号が足の痛みやしびれとして感じられるのです。

腰痛考察11

痛み止めについての見解

痛みや炎症は重要な生体反応であり、それを正しく認識することが大切です。

炎症は、生体にとって不要なものや、細菌・ウイルス・毒物などの内的・外的なストレスを排除するための防衛反応であり、損傷した組織を修復する過程で必要な反応である。

【炎症と修復の流れ】

血管拡張

→ 傷害部位に血流が増え、免疫細胞や栄養分が集まる

異物処理(異物除去・貪食)

→ 好中球・マクロファージなどが細菌や壊死組織を貪食・除去

血管新生

→ 新しい毛細血管が形成され、修復のための環境を整える

肉芽組織形成

→ 線維芽細胞や新生血管が集まり、組織が再生していく

コラーゲン線維の沈着(再構築)

→ 主に線維芽細胞がコラーゲンなどの細胞外基質を産生

瘢痕形成(構造強化)

→ 肉芽組織が線維化し、傷が閉じて組織の再構築が進む

成熟と微細炎症の繰り返し

→ 瘢痕組織が時間をかけて成熟しつつ、慢性的に軽度炎症が残る場合もある

補足

「成熟と微細炎症を繰り返す」は、慢性炎症や治癒遅延の特徴です。急性炎症では通常ここまで至らずに治癒することが多い。

炎症は「悪」ではなく、生体の防御・修復に必要不可欠な反応である。

しかし現代医療や市販薬の使用状況を見ていると、プロスタグランジンなどを抑制する薬剤(NSAIDsなど)を過剰に、あるいは安易に使用しているケースが少なくないのが現実ではないでしょうか。

【プロスタグランジン抑制薬(NSAIDsなど)の働きと懸念点】

薬剤名:アスピリン、イブプロフェン、ロキソプロフェン、ジクロフェナク など

製品名:バファリン、イブ、ロキソニン、ボルタレン など

働き

COX(シクロオキシゲナーゼ:体内で炎症や痛みの原因となるプロスタグランジンを産生する酵素)を阻害し、プロスタグランジンの産生を抑制することで、発熱・痛み・腫れを緩和する。

懸念点

NSAIDsなどによってCOXが阻害されると、急性炎症における生理的プロセス(治癒促進、血流増加、免疫細胞の動員)まで抑制される可能性がある。

また、プロスタグランジンは胃粘膜の保護や腎血流の調節にも関与しているため、その産生が抑制されることで、胃障害や腎機能障害のリスクが高まる。

さらに、NSAIDsを過剰または長期に使用することで、慢性炎症の助長や組織修復の遅延を引き起こす可能性もある。

「炎症を抑える」ことと「炎症を完全になくす」ことは本質的に異なる。特に急性炎症は、感染や組織損傷からの回復に不可欠な生理的反応であり、これを無理に排除すると、かえって回復を妨げる結果になる場合がある。

ただし、慢性炎症や過剰な痛みが日常生活を妨げる場合には、薬の適切な使用が必要となることもある。治療は個別の症状や状況に応じて慎重に判断すべきである。

軽度の痛みでれば薬を使わず、自然治癒を優先(安静・水分・睡眠)。

明確な原因のある急性炎症(例:外傷後の痛み)は、短期間のみNSAIDsを使用し、最小限に留める。

慢性炎症(関節リウマチなど)の場合は、医師と相談し、免疫調節剤や生活習慣を改善させる。

効かないと認識しながらの服用は、原則として避けるべき。症状の裏にある原因を無視しがちで、慢性痛に移行しやすい。

【長期服用による問題点】

・肝臓や腎臓への負担:薬物代謝や排泄が続くことで、臓器機能に障害をきたす可能性がある。

・胃粘膜保護作用の低下および胃酸分泌の増加:これにより、胃炎や胃潰瘍のリスクが上昇。

・依存性の形成:長期間使用することで、薬がないと不安・不快を感じやすくなる。

・薬剤耐性の発生:同じ量では効果が感じられなくなり、使用量が増える傾向に。

・慢性痛への移行:一時的な痛みが長期化・習慣化し、慢性疼痛へと変化する可能性。

・根本原因の進行:痛みを一時的に抑えるだけで、疾患の根本的な原因が進行してしまい、最終的には外科的治療(手術など)が必要となるケースもある。

【まとめ】

・炎症は「悪」ではない。むしろ、感染や損傷からの回復に必要な生理的反応である。

・NSAIDsの乱用は、治癒を遅らせたり、肝臓・腎臓・胃などへの副作用リスクを高める可能性がある。

・「炎症を抑える」ことだけでなく、「自然治癒力に任せる」という視点も、現代医療においては重要である。

・薬は「必要な期間だけ使用する」のが原則。

・多くの薬は、症状を一時的に抑える/緩和するための手段であり、根本的な原因の治癒とは異なることを理解しておく必要がある。

・原因が改善された場合には、減量や中止を適切に検討することが望ましい。

・常に副作用のリスクとベネフィット(利益)のバランスを考慮する。

・症状を抑えることで日常生活動作(ADL)やQOL(生活の質)を一時的に高めることも可能だが、その間に疾患の進行を見逃さない配慮が必要である。

・薬は「上手に使う」ことで、治療のサポートとして有効に働く。

腰痛考察10

慢性疼痛の原因は限りなくグレーである

治療院業界、健康・医療・心理といった「身体や心」に関わる領域では、

現象は決して単純ではなく、複数の要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。

特に「慢性症状」においては、それが顕著に現れます。

現実は「グレー」である。はっきりとは、わからないことが、ほとんど

たとえば腰痛を例に挙げても、

・姿勢や筋肉の使い方

・骨格のバランスや関節の機能

・内臓の状態

・精神的ストレスや不安

・睡眠や栄養の質

・過去の怪我や生活習慣

・体重超過

こうした多因子の複合的な影響が、痛みという形で現れていることが多いのです。

つまり、「原因は足だ!」「骨盤だ!」といったゼロか100かの主張は、

一部には当てはまるとしても、それだけで全体を語れるものではありません。

キャッチーな広告の功罪

「たったこれだけで腰痛が治る!」「原因は○○だった!」というメッセージは、

確かに興味を引き、マーケティングの手法としては非常に効果的です。

しかし、これが行き過ぎると、

患者さんが誤解してしまったり、自分の症状に合わない方法に時間やお金を費やしてしまったり、本当に必要な多角的アプローチを受ける機会を逃してしまったりといった不利益が生じる可能性があります。

本来の治療者としての姿勢とは

専門家が果たすべき役割は、「単純化された答えを提示すること」ではなく、

「複雑な現実を、わかりやすく、かつ正確に伝えること」だと考えています。

しかし現実には、キャッチーな広告があふれ、それを目にしたユーザーが疑いもなく信じてしまっている。

このような現状に、私は大きな違和感を抱いています。

腰痛考察9

椎間板内の高信号領域 HIZ(High-Intensity Zone)について

MRIのT2強調画像で椎間板の後方線維輪に現れる限局的な高信号領域。

これは椎間板の亀裂や膨隆、線維輪の断裂や炎症を反映しており、椎間板性腰痛の一因とされます。

HIZは血管新生や神経新生を伴うことがあり、痛みの発生源となる可能性があります。

画像上は一見小さく見えるため、臨床では見逃されやすい印象があります。

1. 当院では

腰椎椎間板性腰痛において、椎間板内高信号領域(High-Intensity Zone: HIZ)に注目しています。(MRIがありましたら、ぜひご持参ください)

HIZはT2強調MRIにおいて椎間板の後方線維輪に現れる限局性の高信号領域であり、内部断裂(annular tear)を示唆する。

2. HIZの病態生理

HIZは、椎間板後方の線維輪における断裂部に炎症性変化が加わった状態とされ、病理学的には血管新生や神経新生、炎症細胞の浸潤が報告されている。これにより、椎間板内に侵入した神経が刺激を受け、疼痛の発生源となると考える。(いわゆる腰痛、筋筋膜性の腰痛と症状が類似している)

3. HIZの治療経過

HIZ陽性の椎間板は、通常の施術に対して反応性が低く、慢性化しやすいような印象があります。これは、HIZ部位における炎症性因子の持続的発現や神経の過敏性の持続が関与していると考えられ、永続的な抗炎症薬を服用している患者さんも多く、生理学的反応を阻害している可能性があるのではないかと思われ、さらなる工夫を考察しています。

4. 多くの臨床現場では

画像所見として明らかな椎間板変性が認められない症例において、HIZの存在が見逃されている印象があります。

特に、HIZが他の構造的異常に比べて小さく、明瞭な椎間板膨隆やヘルニアを伴わないように見える。

また、HIZの存在は椎間板造影による疼痛誘発とも高い相関を示すとされているが、認知度が低いのか、画像上“異常なし”とされてしまうようである。

結論

HIZ陽性の椎間板であっても、誤った認識により適切な対応がなされず、保存療法に対する反応が鈍く、慢性化のリスクが高まる可能性がある。

画像上、明らかな異常所見が乏しい症例においても、HIZの存在を常に念頭に置くことが望ましい。

慢性腰痛の背景には、このような広義の椎間板変性が関与しており、決して見過ごしてはならない病態だと考えています。

一見、椎間板変性は軽度であるが、L5椎間板が膨隆し高信号の部分があるように見える.そのことが重要な要素なのではないか.

腰痛考察8

硬いことは悪いことなのか?

「椎体は自然の防御として椎間板や椎間関節包の線維化と骨棘形成によって髄節を安定化させる」

背骨の骨(椎体)は、自分を守るためにいくつかの変化を起こすことで、脊柱安定させる。

加齢や外傷、姿勢負荷の蓄積により、椎間板が変性(脱水・弾力低下)すると、クッション性が低下し、椎体同士の安定性(整合性)が崩れる。

この不安定性に対して、身体は次のような「安定化を目的とした代償反応=自然の防御機構」を起こす。

<自然の防御メカニズム>

1. 椎間板の線維化(線維性変化)

線維化して硬くなる。

線維化した椎間板は可動性を失うが、動きすぎを抑える=安定性を得る方向に作用する。

2. 椎間関節包の線維化・肥厚

椎間関節は脊椎の後方にあり、回旋・屈伸などの動きを制御。

過剰な動きや椎間板変性により、関節包が引き伸ばされ微細損傷を受けることで、線維性瘢痕により厚く硬くなる。

可動性を抑えて安定化に働く一方で、痛みや狭窄を生む要因にもなる。

3. 骨棘(骨のとげ)形成:骨を固定し安定させる

靭帯(前縦靭帯や後縦靭帯)や関節付着部への牽引刺激が慢性的に続くことによって、骨の新生反応が起こる。

骨棘は過剰な動きを物理的に制限する「ストッパー」のような役割を果たし、結果的に髄節の安定に寄与する。

不安定性が続くと → 防衛的に固定するように変化していく

可動性の低下=マイナスな事ではなく、保護するということ。

椎体・椎間板・関節包・骨などが連動して「脊椎の動きすぎによる神経障害や構造破綻を防ぐ」ために働いている。

【線維化とは】

本来の柔らかく機能的な組織が、硬くて動きの悪い線維状の組織に置き換わる現象をいいます。

このときの「線維」の性質の違いは、構成成分やその配列によって生じます。

正常な組織では、コラーゲン線維やエラスチン線維などがバランスよく存在し、柔軟性や弾力性を保っています。

一方、線維化が起こると、炎症や損傷の修復過程で線維芽細胞が活性化し、Ⅰ型コラーゲンが過剰に産生されます。

その結果、柔らかく整った線維構造は失われ、密に詰まった硬い線維が沈着してしまいます。

つまり、線維化によって「線維の種類」と「配列構造」が変化し、

本来の柔軟で機能的な組織が、硬く動きの悪い組織に置き換わるのです。

【線維化は「修復反応」から始まる】

線維化は、組織の傷や炎症に対する修復反応として始まります。

体の組織が 炎症・損傷・慢性的なストレス を受けると、それを修復しようとして「線維芽細胞」という細胞が働きます。

この細胞は、コラーゲンなどの線維成分をたくさん作って、その場を「補修」する。

しかし、あまりにも長く続くと

本来の柔軟で働きのある組織(関節包、靭帯、椎間板など)が、硬くて伸び縮みしにくいコラーゲン線維中心の構造に置き換わってしまう。これが線維化という。

【椎間関節や椎間板の線維化】

椎間関節が 過剰な動きや繰り返しの負荷を受ける → 関節包に微細な傷 → 慢性的炎症

→ 修復反応としてコラーゲンが沈着 → 線維化して硬くなる

線維化の特徴

柔軟性の低下 機能性低下 構造強化

これらの自然の防御反応は、一見すると「劣化」や「硬化」としてネガティブに捉えられがちですが、実際には脊椎を安定させ、神経や周囲の組織を守るための生体の適応といえます。

すなわち、線維化や骨棘の形成といった変化は、可動性を犠牲にしながらも、構造の強化と保護を目的とした「自然の固定」であり、身体が自らを守るために選んだ最適なバランス調整の結果なのです。

柔軟性を高めることは大切ですが、線維化による身体の防御的な適応の意味を理解していないと、かえって症状を悪化させてしまうこともあります。柔らかくすることが常に正解とは限らず、身体が必要として起こしている変化を尊重する視点も必要です。

腰痛考察7

カイロプラクティックケアの優位性について

カイロプラクテックの定義とは

「筋骨格系の障害が健康全般に影響を及ぼす問題を診断、治療、予防する専門職。

脊椎、関節に対する徒手治療を特徴とし、(サブラクセーション)神経系の働きを妨げ生理学的変調を及ぼすことに注目する」

以上の定義および理論のもとに施術を行っています。

(私見ですが、サブラクセーションは、脊椎および椎間関節の機能異常と解釈を変えています)

関節の機能異常が及ぼす健康全般の影響について

・椎間から出ている神経根が物理的または化学的な刺激を受けることで、異常な興奮をが生じます。その結果、その神経根に含まれる感覚神経、運動神経、自律神経の神経伝達が妨げられる。この影響により、痛みや痺れ等の様々な症状が生じ、筋肉の機能が低下するだけでなく、内臓や器官の機能が低下します。このような状態が長く続き、恒常性(ホメオスタシス)を維持する機能が低下し、その結果、内臓や器官の機能不全が進行し病理的な状態へと移行する可能性があります。

・椎間板の変形、椎間孔の狭窄、脊柱管の狭窄、関節突起間関節の関節包の炎症、硬膜の緊張、黄色靭帯の肥厚、椎間孔周囲の骨棘形成、後縦靭帯の骨化等などが生じることで、神経根や中枢神経系に対して、物理的および化学的な刺激が生じる。

・椎間孔内の神経組織の周囲で静脈叢のうっ血が生じ、その結果、神経根が圧迫される。

・自律神経に異常な刺激が生じることで、頭痛、耳鳴り、めまい、胸痛、胸やけ、胃のもたれ、腹痛、生理不順、不妊、排尿・排便障害、発熱など、さまざまな症状が引き起こされる。

・上部頸椎では、頭蓋底の緊張が高まることで、頭蓋内外の動静脈の血行が障害されます。椎骨動脈の走行に問題を起こし、頭蓋内に虚血が生じます。一方で、静脈系では頭蓋からの出口である孔が、頭蓋骨の歪みにより頭蓋内のうっ血が生じ、このような血行障害により、頭痛、耳鳴り、めまい、認知機能の低下、視力低下等の症状が現れます。正しい情報が脳に伝わらなくなることで治癒力が低下します。

・脊柱や骨盤では、脊髄神経を経由して交感神経系(血管運動神経)に異常な刺激が原因となり、その分節支配領域に血行障害性の痛み、痺れ、冷え、むくみ、皮膚疾患を生じる。

・長時間放置されると異常刺激が断続的に脳に指令を送り続けるため、身体は自己防衛反応として筋肉を緊張させる。

(脳が混乱している状態)

カイロプラクティックケア/脊椎調整がもたらす健康増進への期待と可能性

・神経系への異常な刺激を取り除くことで、自然治癒能力を高め、重力負荷による骨格構造の歪みから生じる自然治癒能力の低下を最小限に抑える。

・身体の機能を支配している神経系の働きを整えることで、病気の予防と回復を促す。

・髄膜の緊張を緩和し、脳脊髄液の還流を促進するとともに、特定部位に集中している重力負荷を分散させる。

・椎間関節の関節包には、感覚神経が豊富に分布していることから、関節機能異常を改善させることにより、過敏になっている神経を回復させることができる。

・関節の運動により栄養素の交換を促進し、老廃物の排泄を促す。

脊椎および椎間関節を調整することは、以上に挙げた効果により、各組織や細胞への栄養分の供給、内分泌のコントロール、不要な物質や毒素の排出が促進される。

また、がん細胞など悪性の細胞と闘い、これを消滅させるキラーT細胞も神経によって支配されている。脊椎や椎間関節の機能障害を解消すことで、がん細胞と闘い、消滅させる働きを、体内で維持できるようになります。

さらに、全身の細部まで神経伝達を働かせることにより、健康的な身体の維持・向上が可能となり、その結果、さまざまな病態の可能性を「未病」という状態へと置き換えることができる。

同時に、老化においても病的老化を予防し、生理学的な損失を最小限に抑えることが可能です。

これにより「サクセスフルエイジング」

つまり、加齢に伴う変化にうまく適応し、幸福で充実した老年期を迎えることができます。

健康的な加齢を実現することで、身体的・精神的・社会的に充実した生活を送ることが可能となります。また、生理的老化という、アンチエイジング効果が期待できます。

脊椎の機能異常を改善させることは、生命、人生に大きな影響を与える、価値あることであり、健康と幸福のために非常に有益な方法であると考えております。

(腰痛考察5をぜひご参照ください)

腰痛考察6

産前産後のケアについて

産前・産後に脊椎や骨盤の状態を整えることで、その後の骨盤に関連するトラブルを軽減することが可能です。

骨盤が適切に機能しバランスが整っていることは、出産において重要な要素の一つとされています。適切なケアにより、産道や関節の状態を良好に保つことが期待できます。

施術がもたらす効果

・健康な妊娠の維持

・分娩時間の短縮

・痛みの軽減

・予定外の帝王切開の予防

・姿勢の改善

関節を正常に機能させることは、神経、筋肉、血管の栄養循環を促進し安定させるうえで重要であり、産前産後の身体にとって非常に有益です。

妊娠中および産後の方へのメッセージ

産後の骨盤矯正について、関心のある方が多くいらっしゃいますが、出産したからといって骨盤が大きく開いたり歪んだりといった事は、解剖生理学的に考察してもありえません。

ですが妊娠出産により、筋力の低下や骨盤の緩みから僅かに開き、身体のバランスが崩れ不安定になり、誤った生活習慣や初めての子育てに対する不安などから、様々な症状が出現している方が多く見られます。

妊娠中は何かと不安になります。不安感が通常の状態より強くなります。

妊娠にともないホルモンバランスが急激に変化していることにも原因にあると思います。

いつもだったら大丈夫なことでも、悩んでしまうことも多いと思います。病院に行ってレントゲンによる被曝は大丈夫かな、薬の服用も心配。

例えば、骨盤が歪んでいるとか、背骨がずれているとか・・・

簡単に背骨や骨盤がずれたり、歪んだりすることはないので、必要以上に考えない方が賢明です。もともと、修復力や再生力が備わっているのです。自分の力を信じましょう。

どの程度で骨盤が「ずれている」

という基準は人それぞれだと思いますが、実際に数ミリ以上ずれることはありません。

痛みを回避するために、多少左右に傾いたりバランスが崩れることはあります、妊娠中や産後であればなおさらです。

それを歪みという表現を使うのなら、許容範囲なので適切ではありません。

数ミリ以上の大きな“ずれ”がある場合、それは脱臼や骨折であり、整形外科での治療が必要です。

妊娠中は、不安を感じることが増える時期です。

通常であれば問題にならないことでも、心配になることがあるでしょう。

定期的な妊婦検診を受けることは大切ですが、必要以上にネガティブなことを考えるのは避けましょう。

一番大事なのは、「心身ともに健康でいる」ことです。

極端な話ですが、臨月でもフルマラソンを走り、無事に出産された方もいらっしゃいます。

妊娠中や産後は身体が特にデリケートな時期ですが、人間の身体は基本的に丈夫にできているのです。

必要以上に、刺激を加えることは、お身体にとって逆効果になることがあります。

妊娠中にさまざまな不調を抱えていた方でも、産後にはほとんど気にならなくなることがよくあります。

ですので、産前産後だからといって頻繁に通院をお勧めすることはありません。1回から数回の施術で十分な効果が期待できます。

母子ともに健康で幸せなご出産、そして幸せな産後を迎えられることを、心よりお祈り申し上げます。

腰痛考察5

椎間関節が正しく機能することの重要性を解説します

1. 栄養と循環の促進

椎間関節は滑膜性関節であり、関節包に包まれています。関節包の内側には滑膜が存在し、この滑膜が関節の栄養供給、老廃物や代謝物の排出に重要な役割を果たします。

関節内には直接的な血管が分布していないため、栄養は主に滑液を介して供給されます。滑液は軟骨細胞に酸素や栄養素を届け、同時に老廃物を除去します。

滑液(ヒアルロン酸)の分泌

関節が動くことで滑膜から滑液が分泌されます。この滑液は関節軟骨を潤滑し、摩擦を軽減する役割を果たします。また、滑液に含まれるヒアルロン酸は軟骨の弾性を保ち、関節の健康を維持するために必要な栄養供給を助けます。

毛細血管の血行促進

椎間関節が正しく動き、機能することで、関節周囲の血流が改善され、関節を構成する軟部組織(靭帯、腱、軟骨、関節包など)や周囲血管の新陳代謝が活発化します。これにより、組織の修復や再生が促進され、関節の機能を正常に保つことができます。

2. 衝撃吸収と安定性

重力や体重負荷の吸収・分散

椎間関節は脊柱の動きに合わせて柔軟に動くため、重力や外部からの衝撃を効率的に吸収・分散します。これにより、脊柱全体の安定性を保ちつつ、周辺の骨や筋肉への負担を軽減します。

構造的な安定性の提供

正常な関節運動は、椎間板や靭帯、腱、筋肉などの周辺構造を適切な位置に保つ役割も果たします。これにより、脊椎の柔軟性を確保しつつ、負荷を分散、吸収しながら椎骨の動きを可能にし、脊柱全体の正しい形状、整合性が維持されます。

3. 神経・筋活動の調整

反射と筋活動の正常化

椎間関節には感覚受容器が多く存在します。

正しく動くことで、感覚受容器が刺激され、身体の正確な情報が脳に伝わり、反射発生効果により、筋肉の活動が正常に機能します。

これにより、身体がバランスを保ちながら適切に動くことが可能になります。

主に視覚・前庭・体性感覚による情報が脳に伝わらないと、体の状態がわからなくて制御不能の状態になります。

正しい姿勢制御を行うためには、正確なインプット情報(末梢からの感覚情報)に基づく適切なアウトプット(運動制御)が重要です。

感覚情報の伝達と統合

脳に正確な感覚情報が伝わりやすくなり、感覚統合がスムーズになることで、正確な運動指令が筋肉に伝わり、反射発生効果により筋緊張が緩和し、正常に筋肉が機能します。

4. 適正な位置と機能の維持

椎間関節と周辺組織の相互作用

椎間関節は椎体、椎間板、滑膜、軟骨、関節包、血管などの構造と機能に密接に関係しています。これらの構造が適切に機能するためには、関節の位置が適正である必要があります。

関節が硬くなることによる影響

椎間関節が硬くなると、栄養血管循環系や神経系の働きが低下します。その結果、栄養供給や老廃物の排泄が妨げられ、周辺組織に炎症や痛みを引き起こす可能性があります。

5.身体全体への影響

「動きやすい、動きたくなる体、快適な体」をつくる

関節の動きがスムーズであると、体が自然に動きやすくなります。これにより、日常生活の活動量が増え、全身の血行や代謝が向上します。

運動機能の向上

正常な椎間関節の動きは、身体全体の運動パターンの改善につながります。これにより、怪我の予防やスポーツパフォーマンスの向上が期待されます。

椎間関節が正しく機能することで、関節の位置が適正に保たれ、体は動きやすくなると同時に、自然と動きたくなる状態へと変化していきます。

関節の位置を適正化するには、関節の動きを正常に機能させることで、結果的に歪みが傾きが改善するのです。

(前述した『腰痛考察2』をご参照ください)

腰痛考察4

低侵襲手術について

近年注目されている、椎間板に対する低負荷・低侵襲手術の概要をまとめました。

1.PLDD(経皮的椎間板減圧術)

レーザーで椎間板内を蒸散させ、内圧を減圧する。

飛び出した椎間板を引き戻す。

日帰り対応可能。

重度な椎間板変性には適応外。

2.ディスコゲル治療

椎間板に注入し、髄核を溶かし内圧を下げる減圧治療。

化学薬品を用いて椎間板内の水分を吸収し固化する。

エチルアルコールで髄核を壊死させる。修復ではない。椎間板に厚みがある物が対象。

主成分:エチルアルコール(組織破壊)、セルロース、タングステン(レントゲン映像用)。

若年性患者に適応。効果は3ヶ月後から現れる。

3.DSTディスクシール

パンク修理のように椎間板を補修する。

PRP(血小板成分)やヒト由来のタンパク質で炎症を抑え、機能を改善。

椎間板が薄くなった中高年向け。日帰りで実施可能。

4.セルゲル法

インプラントを用いて椎間板を修復し、減圧治療を行う。

5.フローレンス法

デバイスを椎骨間に挿入し、約3~4週間後に効果が現れる。

軽い運動は1ヶ月後から可能。精神疾患のある患者は適応外。

6.ヘルニコア

椎間板ヘルニア(腰部)のみに対応。一箇所一回限りの治療。

椎間板内に酵素を注入し、タンパク質を溶解する。

7.DRT(椎間板再生治療)

椎間板再生を目的とした治療法。

最近増加している椎間板ヘルニアや椎間板症に対し、これらの低侵襲手術法が注目されています。これらの治療法が保険適用となり、経済的負担が軽減されることを期待します。

最大のメリットは、身体への負担が少なく、低侵襲で行える点にあります。これらの治療法は、炎症を抑えるだけでなく、椎間板の修復を促進する効果も期待できると考えます。

現在の問題点としては、以下の点が挙げられます。

・自費診療であるため、費用負担が大きい。

・比較的軽度の椎間板変性や若年者に適しているように見受けられますが、効果に対する不確定要素が大きい(これは私の個人的な見解です)。

・クリニックで行われる術前・術後の画像比較において、同じ撮像部位が紹介されていない場合が多いように感じます(少なくとも私にはそのように見えます)。 撮像部位がわずかにずれるだけでも、見え方が大きく異なる場合が多いです。

いずれにせよ、保険適用が進み、低負担で受けられるようになることで、多くの腰痛患者が救われると考えます。今後の技術の発展と普及に期待したいところです。

※今回の内容はインターネット上の情報をもとにまとめたものです。そのため、解釈の違いや重複する内容が含まれている可能性があります。あらかじめご了承ください。

腰痛考察3

椎間板について2

椎間板は、体を支える要素で最も重要であり、脊椎を構成し運動性と衝撃吸収を担う重要な要素です。

体を支え、動きを助ける役割を果たします。椎間板の基本的な構成、機能、変性、そして問題点について包括的に解説します。

キーワード

腰痛にとって最も重要・重力負荷・減圧・除圧・経年劣化・化学的炎症変化・神経周囲炎症鎮静化・睡眠

1. 椎間板の構造と役割

体重を支え椎骨から、次の椎骨へ負荷を伝達する。

クッションのような役割を果たし、衝撃吸収や荷重分散を担う。

構成要素は、髄核・線維輪・背椎端板

[髄核]

椎間板の中心に位置するゼリー状の部分。主に水分とプロテオグリカンが多く含まれ、柔軟性と圧力分散。圧が加わった場合は変形するが容積は変わらない。水分含有量が多い。

[線維輪]

線維輪は、中心にある髄核より水分が少なく、コラーゲンを多く含んでいます。髄核を取り囲むことで椎間板の安定性を保ち、椎体が前方へ滑ろうとする力に対して抵抗します。

また、コラーゲン線維は同心円状に層をなし、それぞれの層が交互に異なる方向へ走っているため、外から加わるさまざまな力に対して強さを発揮できる構造になっています。

[脊椎端板]

椎間板の上端と下端にある、0.6~1mmの軟骨層。骨髄腔内の血管から栄養物拡散を促進し、椎間板に栄養供給する。

水分:椎間板の主要成分で、弾力性を保つ役割。

プロテオグリカン:水分を保持する能力を持つ(親水性)。

コラーゲン:椎間板の機能と構造を支える線維。強度をもち、外部ストレスに対応。

椎間板のイメージ例:タイヤやゴムパッキン、シリコンパッドのようなクッション性を持つ構造 (消耗品)。

椎間板の機能

垂直方向(長軸方向)の荷重を分散し、内部の圧力を均等化する。

また、体の動きに合わせて柔軟に形状を変化させ、外力による負荷を吸収する。

2. 加齢と椎間板の変性

加齢による経年劣化、退行変性が起こり、水分保持能力の低下。コラーゲンの張力が低下し硬化。椎間板の機能が低下。

水分が減少すると、弾力が失われ硬化が進み、消耗、摩耗、劣化、萎縮。

構造的変化

摩耗・劣化・萎縮・変性・変形により椎間板が薄くなり、椎間腔が狭小化。

物理的な影響

椎間板の膨隆(椎間板変性)

椎体のすべり(腰椎すべり症)

骨棘(骨の突出)や黄色靭帯の肥厚により、周囲組織を圧迫(脊柱管狭窄症)

炎症の発生

化学的炎症反応により、神経周囲が刺激される。

血流障害(鬱血、停滞、浮腫)や骨髄浮腫が起こりやすい。

3. 痛みや症状のメカニズム

圧迫と刺激

椎間孔や脊柱管の狭小化により、神経が圧迫。

血管や神経、靭帯が影響を受け、疼痛を引き起こす。

椎間関節、腰椎不安定により関節包感覚受容器の興奮が高まり疼痛。

神経血管の影響

不良姿勢や長時間の同一姿勢、反復動作による機械的刺激。

急性または持続的な負荷が神経や血管を緊張させ、炎症を増悪。

椎間板終板障害

終板(椎間板と椎体を結合する部分)の障害により、骨髄浮腫や脂肪変性、骨硬化が発生。

4. 椎間板を守るための対策

減圧・除圧

椎間板へ垂直荷重・重力負荷を軽減することが重要。

良好な姿勢を保ち、長時間の同一姿勢を避ける。

睡眠を大事にし、臥床時間を多く確保することで、長軸方向の荷重を分散、圧力を均等化。

血流改善

ストレスが少なく継続しやすい低負荷な運動を習慣化し、体液循環を促進させる。血流を促進する軽い運動やヨガ、ストレッチが有効。

鬱血や浮腫を防ぐため、適度な休息と活動のバランスが必要。

その他

適切な体重管理

リスクがあること

不良姿勢、反復動作、長時間の同姿勢、過度な運動、繰り返しの機械的刺激。

まとめ

椎間板変性に始まり、物理的変化が起こる。 骨変形、ヘルニアなどの構造物狭小化により、圧迫というより圧力がかかることで、栄養循環低下、炎症増加。 そこに機械的刺激ストレスが加わり、化学的炎症が惹起される。

椎間板の健康状態は、全身の健康や自律神経の働き、そして体の動きに直結しています。特に腰痛に対しては、大きな影響を及ぼします。

椎間板のまわりには自律神経(とくに交感神経)が分布しており、椎間板に損傷や炎症が生じると、それが刺激されます。その結果、腰の痛みだけでなく、自律神経の働きにも影響が及ぶことがあります。

さらに、炎症によって放出される物質(サイトカインなど)が神経を刺激したり、慢性的な腰痛によるストレスが自律神経のバランスを乱すことも知られています。

加齢による経年劣化や退行変性は避けられないものの、適切なケアや生活習慣の改善によって、その進行を遅らせたり、症状を軽減することが可能です。

姿勢の改善や体重管理により、椎間板にかかる圧力を減らし、形状的な構造変化を最小限に抑えることが大切です。

また、症状を改善させるためには、物理的な圧迫よりも化学的炎症を抑えることが重要です。椎間板周囲の炎症を鎮静化することで、痛みや不快感を軽減できます。

腰痛考察2

「ずれていますか?」と聞かれることがありますが

歪みは結果や現象であり、歪みが必ずしも痛みを伴うわけではありません。その現象には原因があり、その原因を理解することが重要です。

例えば、動作や姿勢の偏り、不適切な体の使い方、または活動不足による椎間関節の機能低下や固定が挙げられます。

さらに、感覚の低下によって情報が脳に正しく伝わらず、中枢である脳が身体の状態や姿勢を正確に把握できなくなることもあります。

これにより、制御不能な状態になり、器質的な構造変化が神経を刺激したり、疼痛回避のための不適切な姿勢や動作を強いられることが原因となり、結果的に身体が傾いたり、歪んだ感覚を覚えることがあります。

したがって、外部からの力で「ずれ」や「歪み」を矯正するだけでは、根本的な問題の解決にはなりません。

仮に「歪み」があるとしても、多くの場合、それは身体が状況に適応し、最適化している結果と考えるべきでしょう。

この最適化をさらに良くするためには、関節の動きを正常に保つことが重要です。

これにより、歪み、正確には傾きを修正することができます。

歪みやズレを過度に気にしないことが、精神的な安定にとっても良い影響を与えるでしょう。

背骨は24個の椎骨で構成されており、さらに後頭骨や仙骨もあります。各椎骨、後頭骨、仙骨が少しずつ動くことで、全体として滑らかで調和の取れた動きを生み出します。

腰痛が発生する場合、こうした小さな動きが制限され、背骨全体のしなやかさが失われるため、腰に負担がかかるのです。

このように、関節の適切な動きと柔軟性を保つことが、最適な運動機能を得るための鍵となります。

そしてこれにより、長軸方向の荷重を分散し圧力を均等化させて、良い椎間板の状態を保つと共に、神経筋骨格系の問題を解決する助けにもなります。

一般的に身体が歪む要因としては、次のようなことが考えられます。

・動作や姿勢、体の使い方の偏り

・疼痛回避のための姿勢変化

・構造的・物理的な器質的変化や変形

・活動不足による神経・関節機能の低下や固定

・姿勢制御に関わる神経機能の低下

・先天的な異常

骨の「ずれ」と矯正について

他動的に骨の「ずれ」を矯正するという考え方は、シンプルに思えますが、十分な理解を欠いたまま行えばリスクを伴います。特に、中高年以降では 加齢による経年劣化や退行変性 がほとんど避けられないため、構造的変化を単純に「ずれ」と捉えるのは誤解につながりやすいのです。

骨の「ずれ」とは何か

厳密に言えば、骨がずれる とは骨折や脱臼のように関節面や骨そのものの位置関係が異常に変化した状態を指します。

この場合は医療的な処置が必要であり、「矯正」という手技で元に戻すことはできません。

誤解されやすい点

背骨や骨盤の「ずれ」と表現されるのは、実際には椎間板や関節軟骨の変性・姿勢習慣によるアライメントの変化などであり、骨そのものが外れているわけではありません。

したがって「矯正」と称して強い力を加えると、関節や軟部組織に過剰な負担を与え、むしろ損傷リスクを高める場合があります。

本当の意味で骨がずれるのは、骨折や脱臼のときだけです。

背骨や骨盤の「ずれ」という表現は便宜上用いられているに過ぎず、実際には加齢による変性や日常の姿勢の影響によるものが大半です。

したがって、他動的に「ずれ」を矯正するという発想は慎重であるべきであり、解剖学的な理解やリスクの評価を欠いた介入は、むしろ有害になり得るのです。

【加齢による組織変化の例】

関節内の変化

・グリコサミノグリカンや水分含有量の低下

・コラーゲン線維間の分子間架橋の増加

・関節内での癒着や筋の短縮

軟骨の変化

・軟骨面に線維脂肪性結合組織が付着し、萎縮や菲薄化

・靭帯や結合組織の弾性低下、劣化・硬化

・靭帯や腱の断裂のリスク増大

滑膜関節内の変化

・線維脂肪性結合組織の増殖

・滑膜ヒダどうしの癒着

リスクと注意点

こうした組織変化が進行している場合(多くの中高年にみられる)、安易な矯正を行うことで、癒着した軟骨面が断裂・損傷するなどのリスクがあります。そのため、慎重な判断と段階的なアプローチが求められます。

歪みを「治す」、正確には傾きを改善するためには、

自分の体の状態を把握し、関節の動きを正常に機能させ、関節や椎間板、骨格に負担をかけない環境を整え生活習慣を見直すことが重要です。

腰痛考察1

椎間板について

腰痛を考察する上で、椎間板の存在とそれに対する重力負荷は非常に重要な要素となります。

椎間板に対する変化や問題として、以下の流れが挙げられます。

【椎間板変性と腰痛の発症プロセス】

1.繰り返される不適切な負荷

重力は常に椎間板へ圧力をかけ、姿勢の乱れや不自然な動作がそれを増幅します。

2.水分の消失と組織の劣化

本来は柔らかいゲル状の髄核が乾き、弾力を失い、線維輪も徐々に弱くなる。

3.摩耗・炎症・萎縮の進行

動きに伴う摩擦が増え、炎症性サイトカインやプロスタグランジンが放出され、周囲組織の腫れや萎縮を誘発。

4.修復反応の過剰化

損傷部位を守ろうと骨棘形成や線維化が進み、可動性がさらに低下。

5.神経症状の出現

炎症や変形が神経を刺激し、鋭い痛みや慢性的なしびれを発生させる。

6.防衛反応としての筋緊張

体は無意識に患部を守るため、周囲の筋肉を硬直させ、血流悪化と痛みの悪循環に陥る。

7.慢性腰痛への移行

修復と損傷が繰り返され、症状は慢性化し、日常生活の質を大きく損なう。

このような変性が進行すると、次のような変化が生じ、腰痛になる確率が高くなります。

・椎間板へのさらなる負担と加齢による影響

・筋肉の過剰な緊張

・炎症性の痛み

・異常な椎間板へのストレス

・筋緊張の慢性化

・腰椎の不安定化

・椎間板の変形・狭窄の進行

・神経障害の発生

・神経障害による痛みや痺れ(知覚異常・運動麻痺など)

以上が、椎間板変性の進行プロセスです。椎間板の変性が起きない限り、変形や狭窄、すべりといった問題は基本的には発生しません。そのため、椎間板に対する適切なアプローチが非常に重要であるといえます。

腰痛を考察する上で、椎間板と脊髄神経硬膜枝、それに対する重力負荷はとても重要なキーなります。

当院は腰痛に特化しておりますが、スーパーライザーが想像以上に効果を発揮するため、腰以外の症状に対する施術も行い、お身体全体を包括的に診させていただいております。

不定休(おもに火〜木曜日)

予約制 10時30分~不定時(19時頃)

03-3946-3733(電話予約受付)

以下ページ一覧

(順不同)

日々の臨床の中で、「こんなことを伝えたい」「あの時こう説明すれば良かった」と反省したり、様々なことを考えながら書き進めていくうちに、ページ数が増えてしまいました。お時間のある時に、気になる部分を選んで読んでいただけると嬉しいです。

一度で治せる魔法のような施術ではありませんが、誠心誠意、人生がより良い方向へ向かうよう、全力で診させていただきます。

お悩みの症状が改善に向かうことはあっても、悪化することございません。どうぞ安心して、大きな期待と希望を持ってご来院ください。

不定休(おもに火〜木曜日)

予約制 10時30分~不定時(19時頃)

・口は人を励ます言葉や感謝の言葉を伝えるために

・耳は人の言葉を最後まで聴くために

・目は人の良いところを見るために

・手足は人を助けるために

・心は人の痛みがわかるために